一、利润神话的B面:销量下滑与赛道切换的焦虑

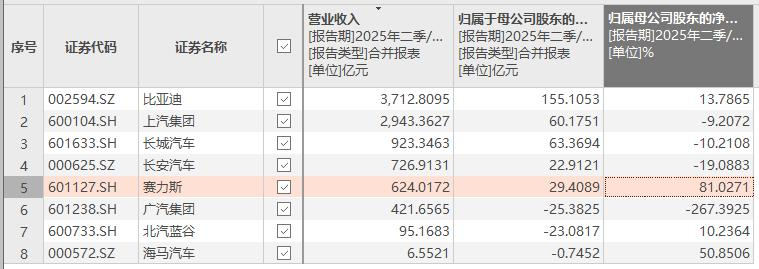

2025年上半年,赛力斯以29.41亿元的归母净利润登顶A股车企盈利榜首,同比增速超80%,问界M9、M8等高端车型均价突破40万元,看似风光无限。但这份亮眼财报的背面,却写满了隐忧:营收同比下滑、销量连续负增长、行业地位动摇。

1. 行业狂飙下的掉队者

2025年中国汽车产销首破1500万辆,新能源车增速超40%,而赛力斯前7个月销量同比下滑12.75%,新能源板块跌幅达10.87%。对比比亚迪、理想等对手的稳健增长,赛力斯的”逆势下滑”尤为刺眼。

2. 豪华SUV红海厮杀

问界M9曾是50万级豪华SUV销冠,但2025年腾势N9、理想L9改款、宝马iX等17款竞品密集上市,赛道从”蓝海”秒变”血海”。赛力斯依赖单一爆款的策略,在对手的全方位围剿下逐渐失效——当华为赋能的光环被稀释,其产品力短板开始暴露。

3. “华为依赖症”的副作用

赛力斯85%的销量来自问界品牌,而问界的崛起几乎与华为深度绑定:从产品设计、智能驾驶系统到营销渠道,华为一度扮演”主导者”角色。但随着鸿蒙智行联盟扩容至江淮、北汽、奇瑞等5家合作伙伴,赛力斯从”独子”沦为”众子”,华为的资源倾斜力度必然减弱。2025年问界M8纯电版虽2小时大定破7000辆,但能否复制M9的长期热度仍是未知数。

二、研发投入短板:300亿投入为何难敌对手?

赛力斯在中报中强调”累计研发投入近300亿元””研发人员6984人””专利6826项”,试图构建技术护城河。但横向对比数据,其短板一览无余:

| 车企 | 2025上半年研发费用 | 2022-2024累计投入 | 研发人员规模 |

|---|---|---|---|

| 比亚迪 | 80亿元(估算) | 1114亿元 | 超10万人 |

| 上汽集团 | 81.7亿元 | 540.5亿元 | 2.3万人 |

| 长城汽车 | 42.4亿元 | 237.8亿元 | 2.1万人 |

| 赛力斯 | 29.3亿元 | 86亿元 | 6984人 |

三大致命伤:

- 绝对值差距悬殊:2025上半年研发费用不足比亚迪的1/3,甚至落后于上汽、长城等传统巨头;

- 累计投入不足:三年半累计86亿元,仅为比亚迪的7.7%,难以支撑底层技术突破;

- 效率瓶颈凸显:尽管推出”魔方平台”等概念,但核心三电技术(电池、电机、电控)仍依赖外部供应链,智能化(如高阶智驾)进展慢于华为嫡系车型。

更严峻的是,赛力斯资产负债率长期高企——2023年85.95%、2024年87.4%,2025年中仍达76%,远超行业均值(比亚迪71%、长城62%)。高负债迫使企业不断融资输血:2020-2022年三次定增135.73亿元,2025年又启动H股IPO(预计募资70亿元)及子公司50亿元战投,但**”借新还旧”的模式难掩研发造血能力不足的硬伤**。

三、破局之路:如何挣脱华为光环?

赛力斯的困境本质上是**”代工思维”与”科技车企”定位的冲突**。若想真正立足新能源赛道,必须解决三大核心问题:

1. 技术自主化:从”拿来主义”到底层创新

- 补课三电技术:加大自研电池(如固态电池)、碳化硅电驱系统的投入,减少对华为DriveONE电驱系统的依赖;

- 智驾能力突围:华为ADS 3.0已赋能多家车企,赛力斯需开发差异化方案(如激光雷达+纯视觉双路线并行),或联合国内芯片企业(如地平线、黑芝麻)打造专属算力平台。

2. 产品矩阵重构:告别”一车独大”

- 下沉市场布局:推出20万-30万元价格带车型(如问界M5青春版),覆盖主流消费群体;

- 细分赛道卡位:针对女性用户、越野爱好者等群体开发定制化产品(如增程式皮卡、跨界SUV),分散豪华SUV市场风险。

3. 渠道与品牌独立:降低华为依赖

- 自建体验中心:在三四线城市加密直营门店,减少对华为门店的流量依赖;

- 强化用户运营:通过OTA升级、车主社群运营提升复购率,将”华为技术背书”转化为”赛力斯品牌忠诚度”。

四、终局思考:新能源淘汰赛的生存法则

2025年的新能源车市已进入”淘汰赛”阶段——没有技术护城河的企业,终将成为资本市场的”泡沫”。赛力斯若继续沉迷于华为红利,忽视研发投入与体系能力建设,即便短期利润亮眼,长期仍难逃被边缘化的命运。

反观比亚迪(垂直整合)、特斯拉(软件定义汽车)、蔚来(用户生态),无一不是通过核心技术+差异化定位构建护城河。对赛力斯而言,当务之急是:

- 短期:稳住问界基本盘,通过M8/M9等高端车型维持现金流;

- 中期:加大研发投入,2026年前实现核心部件自研率超50%;

- 长期:摆脱”华为代工厂”标签,成为拥有完整产业链的科技车企。

毕竟,在这场没有退路的竞赛中,没有人能永远靠”借光”前行。