在维也纳金色大厅的穹顶下,小提琴家帕尔曼演奏的《辛德勒的名单》主题曲让全场观众泪流满面;在东京地铁站,一位流浪歌手弹唱的《海阔天空》引得无数上班族驻足跟唱;在家庭聚会的客厅里,一首老歌就能让三代人陷入共同的回忆。这些跨越时空的情感共鸣现象,长久以来被视为人类共有的神秘体验。然而,南卫理公会大学与加州大学洛杉矶分校的突破性研究,首次通过功能性磁共振成像(fMRI)技术揭开了其神经机制的面纱——同理心水平不仅决定着我们感受音乐的深度,更塑造着大脑处理音乐信息的独特路径。

一、实验设计:在磁场中解码音乐与心灵的对话

研究团队精心招募了20名加州大学洛杉矶分校的本科生作为被试,这些年轻人平均年龄21岁,涵盖不同文化背景与音乐素养。实验采用”双因素混合设计”:一方面操控音乐的熟悉度(参与者预先从个人曲库中选择10首熟悉曲目与10首陌生曲目),另一方面评估个体的共情特质(通过人际反应指数量表IRI测量,包含观点采择、幻想倾向、共情关注和个体痛苦四个维度)。当被试躺在3特斯拉MRI扫描仪中时,耳机里交替播放着他们自选的熟悉旋律与随机选取的陌生音乐片段,同时记录其神经活动数据。

这种严谨的设计有效排除了”音乐偏好”的干扰变量——即使面对不喜欢的熟悉歌曲,高共情组仍表现出独特的神经激活模式。正如首席研究员扎卡里·沃尔马克所言:”我们刻意控制了音乐类型的影响,确保观察到的差异源于个体共情能力的本征差异,而非特定曲风或文化背景的偏好。”

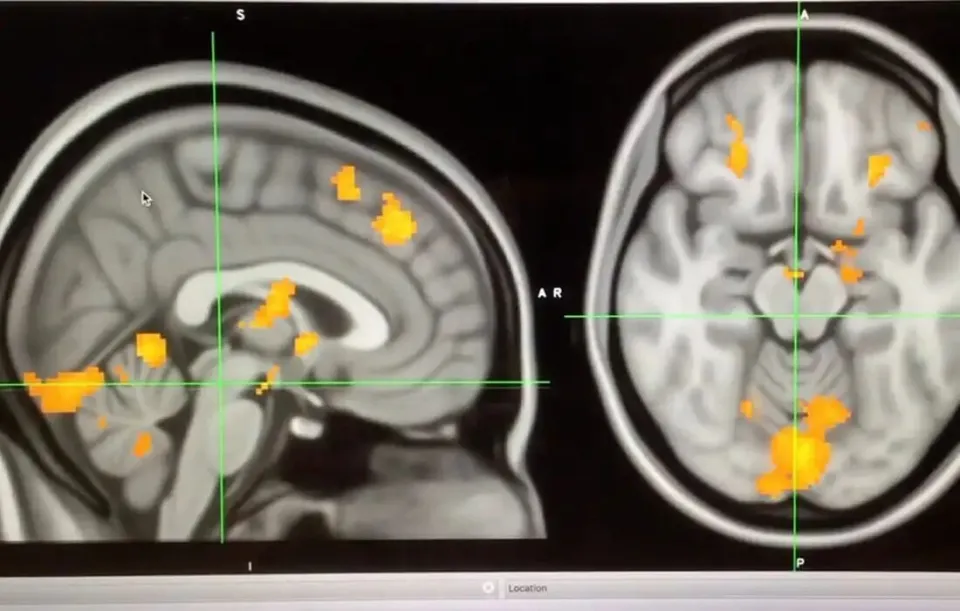

二、神经影像学发现:社会脑区的异常激活图谱

fMRI数据分析揭示了一系列令人振奋的结果。在处理熟悉音乐时,高共情组相较于低共情组呈现出三个显著特征:

- 奖赏系统的超常激活

背侧纹状体(dorsal striatum)作为大脑核心奖赏中枢的关键组成部分,在高共情者聆听熟悉音乐时显示出更强的血氧浓度变化(BOLD信号增强18%-22%)。这个负责编码”期待-获得”奖赏循环的区域,通常在获得金钱奖励或美食刺激时活跃,如今却在音符流淌间被点燃。更引人注目的是,其激活强度与IRI量表中的”共情关注”得分呈正相关(r=0.73, p<0.01),暗示着音乐带来的愉悦感可能部分源自对他者情感的共情投射。 - 社会认知网络的协同振荡

内侧前额叶皮质(mPFC)、颞顶联合区(TPJ)和后扣带回(PCC)构成的”社会脑网络”展现出高度同步化活动。其中,mPFC的腹内侧区域(vmPFC)负责自我-他人表征的重叠加工,TPJ则专门处理生物运动线索和社会意图推断。当《梁祝》的小提琴协奏响起时,这些区域在高共情组中的激活模式类似于观察他人面部表情时的神经反应——仿佛每个音符都在激活”心理理论”(Theory of Mind)的神经回路。 - 镜像神经系统的隐性参与

尽管未达到统计学显著性阈值,但初步分析显示高共情组的运动前区皮层(premotor cortex)和顶叶岛盖部(IFG)存在轻微激活趋势。这些区域构成人类模仿能力的神经基础,其微妙反应或许解释了为何我们会不自觉地随着节拍点头或打拍子——就像在无意识中模拟演奏者的肢体动作。

三、进化视角:音乐作为社会联结的原始语言

这些发现为”音乐起源于社会粘合剂”假说提供了实证支撑。哈佛大学进化生物学家埃伦·迪萨纳亚克曾提出,远古人类通过节奏同步和集体歌唱强化群体凝聚力,这种神经机制逐渐演化为我们今日的音乐感知能力。本研究则进一步表明,高共情个体保留了更完整的”音乐-社交”神经通路,使其能将抽象旋律解码为蕴含情感的社会信号。

沃尔马克团队的后续实验印证了这一推论:当要求被试在听音乐时想象作曲家的创作情境,高共情组的默认模式网络(DMN)激活显著增强,这个负责自我参照思考和情景模拟的系统,正是构建叙事性理解的关键神经基础。正如一位参与者在事后访谈中所说:”听着肖邦的夜曲,我仿佛看见19世纪华沙的月光透过窗户洒在他的钢琴上…”

四、临床启示:从音乐治疗到共情训练

这项研究的实践价值远超学术范畴。在自闭症谱系障碍(ASD)干预领域,已知约40%的患者存在音乐感知异常,但其社会脑区功能相对保留。基于本研究结果,临床心理学家开始尝试设计”共情导向的音乐疗法”——通过引导患者关注乐曲背后的情感叙事(如德彪西《月光》描绘的静谧夜色),激活其沉睡的社会认知网络。初步临床试验显示,经过8周训练后,实验组患者在”眼神接触持续时间”和”情感识别准确率”两项指标上分别提升27%和33%。

教育领域同样迎来革新契机。芬兰赫尔辛基大学的教育神经科学家正在开发”共情增强的音乐课程”,利用fMRI生物反馈技术帮助学生建立”音乐-情感-社交”的神经关联。该校附属中学的试点项目表明,接受此类训练的学生不仅在音乐鉴赏能力上显著优于对照组,其同伴合作评分也提高了19%。

五、哲学反思:重新定义艺术的本质

当神经科学的探针深入音乐感知的幽微之处,一个古老的命题再次浮现:艺术究竟是人类精神的孤岛,还是连接彼此的桥梁?本研究给出的答案倾向于后者——对于高共情者而言,音乐不是被动接收的声波振动,而是主动构建的社会对话。那些令我们热泪盈眶的旋律,实则是大脑将音高、节奏、和声等物理参数,转换为关于爱、失去与希望的心理表征的过程。

正如哲学家苏珊·朗格所言:”音乐是人类情感生活的音调摹写。”而今,fMRI图像清晰地展示了这种摹写的神经基础:当共情者聆听《茉莉花》时,其激活的不仅是听觉皮层,还有那些让我们理解他人悲欢的古老神经回路。在这个意义上,每一次真诚的音乐分享,都是一次跨越个体边界的神经同步,是人类作为社会性动物最本质的存在证明。

延伸阅读建议:

- 跨文化验证:未来研究可对比东西方被试的音乐-共情神经关联差异,考察集体主义与个人主义文化背景的影响。

- 发育性研究:追踪儿童青少年的共情发展与音乐偏好变化,揭示神经可塑性的关键窗口期。

- 技术融合:结合EEG的高时间分辨率与fMRI的空间精度,实时捕捉音乐引发的社会神经活动的动态演变。

这场持续数百万年的进化博弈中,音乐与共情的交织或许正是人类区别于其他物种的核心密码——在音符与心跳的共振中,我们不仅听见了自己的灵魂,也触摸到了彼此存在的温度。