现象:低价”新车”背后的灰色交易

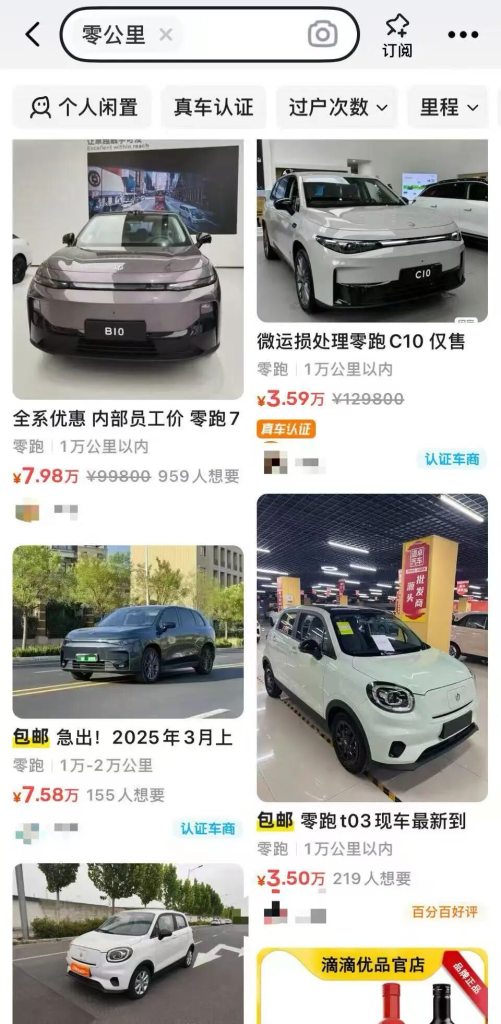

近年来,中国二手车市场出现了一个奇特现象——大批行驶里程不足50公里、甚至零公里的”准新车”以二手车身份低价流通。这些车辆外观崭新、车膜未撕,官方售价可能高达20万-40万,但在二手车市场上,它们的价格却比4S店同款新车低15%-30%,甚至腰斩。

例如,某品牌新能源车原价20万,新车落地价约21万,但在二手车市场,同样配置的”零公里二手车”可能仅售14万-16万。对消费者而言,这看似是”捡漏”的好机会,但实际上,这些车辆法律上已是二手车,而非真正的新车。

这些”零公里二手车”并非自然流通的产物,而是车企、经销商为了消化库存、完成销售指标、套取补贴而人为制造的”虚假交易”。它们通过员工或关联公司”左手倒右手”,先上牌再转售,制造出”热销”假象,但背后却隐藏着多重风险。

源头:谁在制造”零公里二手车”?

1. 库存压力与销售指标逼出的”虚假繁荣”

新能源汽车市场竞争激烈,车企和经销商面临巨大的库存压力和销售业绩考核。如果车辆长时间滞销,不仅占用资金,还可能因技术迭代或市场变化而贬值。因此,许多经销商选择**”快进快出”策略**,将新车先上牌(通常以员工、亲友或关联公司名义),制造”已销售”假象,帮助厂家完成销量数据。

当有真实买家出现时,这些”已上牌新车”再以”二手车”名义过户,价格比新车低,但比正常二手车高(因为车况新)。

2. 现金流压力与补贴套利

2025年一季度,多家车企(如北汽蓝谷、长安汽车、赛力斯)的经营活动现金流净额为负,资金链紧张。为了完成厂家制定的销售目标,经销商会自行上牌再低价转售,虽然单辆车利润减少,但通过厂家返点仍可获利,并维持代理资格。

此外,国家及地方的**”以旧换新”补贴政策**(通常1.5万-2万元固定额度)也间接催生了套利空间。部分商家通过”先上牌再转卖”的方式,既能套取补贴,又能冲高销量数据,形成”数据繁荣”。

3. 试驾车、展车、瑕疵车”伪装”成新车

部分”零公里二手车”并非真正的库存新车,而是试驾车、展车、出口转内销车,甚至是轻微运输损伤车。这些车辆可能长期库存导致电瓶亏电、轮胎老化,或因质量瑕疵被退回,但经过简单整备后,被包装成”零公里二手车”出售。普通消费者难以辨别,而这类车的残值通常比正常二手车还低15%-20%。

风险:消费者、市场、行业的三重危机

1. 消费者权益受损:质保缩水,后续成本高昂

新能源汽车的核心优势之一是三电系统(电池、电机、电控)质保,但绝大多数车企规定:质保仅限首任车主,随车不随人。这意味着:

- 电池衰减无法免费更换,后续费用可能高达数万元;

- 电机、电控系统故障需自费维修;

- 免费保养、道路救援等增值服务失效。

购买”零公里二手车”的消费者,虽然省了几万块购车款,但失去了最重要的质量保障,长期使用成本可能更高。

2. 市场秩序混乱:劣币驱逐良币

- 传统二手车商受冲击:正常二手车商收来的车辆,无论车况多好,都难以与这些”零公里、低价格二手车”竞争。

- 新车价格体系崩坏:大量低价二手车涌入市场,导致新车与二手车价格倒挂,消费者持币待购,影响品牌价值。

- 数据造假误导政策:行业销量数据是国家制定汽车产业政策的重要依据,如果数据被注水,可能导致错误的投资决策(如过度补贴某些技术路线,或低估市场需求)。

3. 行业恶性循环:销量至上,质量被忽视

车企和经销商为了短期利益,沉溺于数字繁荣,忽视产品质量和研发投入。这种”唯销量论”的考核方式,导致行业陷入”越卷越乱”的恶性循环,最终损害整个产业链的健康发展。

监管出手:如何终结这场”虚假狂欢”?

1. 建立车辆全生命周期溯源系统

商务部已明确要求规范整治”零公里二手车”乱象,并计划建立覆盖生产、销售、注册、转让、报废全流程的溯源系统,确保车辆流转可追溯,防止”虚假交易”。

2. 限制”上牌即转售”行为

监管部门正研究制定细则,要求新车登记后需满足一定时间(如3-6个月)或行驶里程(如500-1000公里)方可作为二手车交易,从制度上遏制短期套利行为。

3. 行业自律:从”拼销量”转向”拼质量”

- 车企应摒弃”唯销量论”,将产品质量、技术创新、客户满意度纳入考核体系,减少不合理压库。

- 经销商需与车企建立更平等的合作关系,避免恶性竞争。

- 消费者应提高警惕,不盲目追求低价,关注车辆真实车况、质保政策和长期使用成本。

结语:没有赢家的游戏,终将回归理性

这场”零公里二手车”的狂欢,看似让车企、经销商、消费者都获得了短期利益,但实际上:

- 厂家赢得了报表上的光鲜,却失去了品牌信誉;

- 经销商拿到了返点,却扰乱了市场秩序;

- 消费者省了钱,却可能付出更高的使用成本。

唯有真实的供需关系成为市场主导,中国汽车产业才能走出集体造假,迎来真正健康的发展。 监管与行业的自我革新,将是终结这场泡沫的关键。