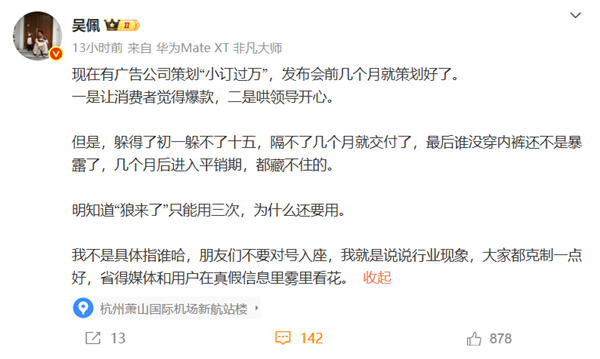

在当今竞争激烈的汽车市场中,各大车企为了在激烈的竞争中脱颖而出,可谓是使出了浑身解数。从推出各种炫酷的新技术,到打造吸睛的外观设计,再到铺天盖地的广告宣传,每一个环节都被车企精心雕琢。然而,近期知名汽车博主 “吴佩” 的一则爆料,却让人们看到了汽车行业光鲜外表下隐藏的一个令人不安的现象 —— 部分车企与广告公司合谋,早在发布会前几个月就精心策划 “小订过万” 的虚假数据。这一爆料犹如一颗重磅炸弹,在汽车行业和消费者群体中引起了轩然大波。

据 “吴佩” 透露,这种策划行为主要基于两大目的。其一,是试图在消费者心中营造出车辆爆款的假象。在如今这个信息爆炸的时代,消费者在购车时往往会受到周围环境和他人行为的影响。当他们看到某款车宣称短时间内小订过万,便会下意识地认为这款车备受欢迎,质量和性能肯定也不会差,从而产生跟风购买的心理。其二,这些漂亮的数据也是为了哄领导开心。在企业内部,销售数据往往是衡量一款产品和相关团队是否成功的重要指标。一个看似火爆的小订数据,能够让领导对产品和团队的工作成果感到满意,为相关人员在绩效考核、晋升等方面带来好处。

近期召开的成都车展便是这一现象的一个缩影。车展前,多家车企纷纷发布新车,随后便迫不及待地公布车辆订单 “XX 小时订单量突破万台” 的销售战报。然而,这些看似惊人的数据,其真实性却值得打上一个大大的问号。事实上,车企所公布的小订数量,并没有太多实际的说服力。所谓的小订,通常只需消费者支付少量的意向金,有些甚至低至一元,且随时可以退还。这就导致很多消费者抱着 “反正先占个坑,不吃亏” 的心态提前小订,其目的仅仅是为了锁定上市前的预售权益。一旦新车上市后,价格与消费者的预期相差较大,或者车辆在配置、性能等方面未能达到期望,消费者便会毫不犹豫地选择退订。

从行业数据来看,小订到最终成交的转化率通常低得惊人,仅在 0%-30% 之间。这意味着,车企宣称的 “18 小时 5 万小订”,最终能够转化为实际购买的车辆可能不足 1 万辆。例如,某造车新势力推出第一款 “7” 字头车型时,曾高调宣称 72 小时订单突破 6 万辆,然而该车上市 12 个月的实际销量却仅有 2.5 万辆,当初那看似辉煌的订单数据,在现实面前显得如此苍白无力。

这种 “小订过万” 的虚假数据,短期内或许能够给车企带来一些表面上的好处。它可以在一定程度上提升企业的股价,吸引更多投资者的关注;也能在企业内部营造出一种产品大卖的良好氛围,让领导和员工感到振奋。但从长远来看,这种行为无疑是在自掘坟墓。当消费者发现自己被虚假数据误导,对车企的信任度便会急剧下降。而且,随着车辆进入交付期和平销期,真实的销售情况将逐渐浮出水面,车企之前所营造的虚假繁荣将被彻底打破,这不仅会损害企业的品牌形象,还可能引发消费者的集体抵制,对企业的未来发展造成严重的阻碍。

此前,理想汽车周销量榜单也曾引发争议。官方宣称销量破万,然而实际同期上险量仅一千余台,统计口径的差异成为了数据造假的 “灰色地带”。这一事件也再次提醒人们,在汽车行业的数据中,存在着诸多不透明和可操作的空间。

对于广大消费者而言,在购车时一定要保持清醒的头脑,不要被车企发布的这些看似诱人的小订数据所迷惑。想要了解车辆真实的销售状况,最可靠的还是要等到车辆上市后的上险量数据公布。上险量数据是车辆真正销售到消费者手中并完成上牌手续的数据,它能够真实地反映一款车在市场上的受欢迎程度和实际销量。同时,相关部门也应加强对汽车行业数据的监管,规范车企的宣传行为,避免消费者被虚假信息误导。只有这样,才能让汽车市场更加健康、有序地发展,让消费者能够在一个公平、透明的环境中选择到自己心仪的汽车产品。