当”富养”沦为精神陷阱

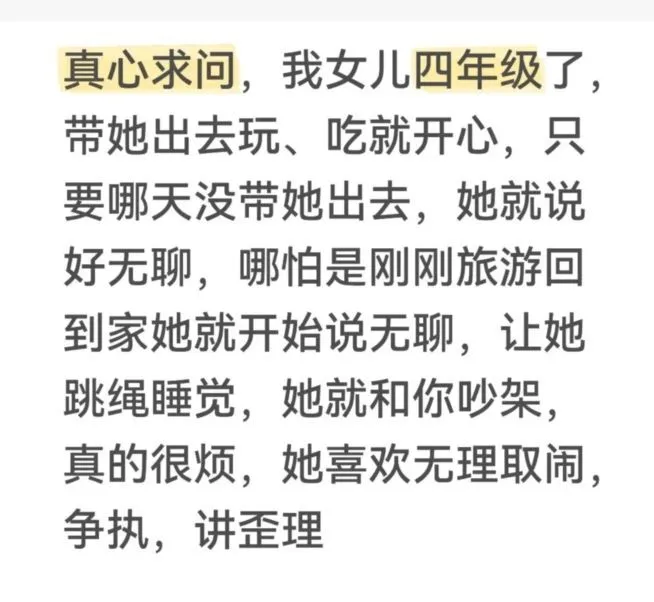

中国家庭对子女的物质投入堪称全球之最。据统计,中国消费市场的半壁江山由”孩子经济”支撑,一个中产家庭每年为孩子的非必要消费平均超过20万元。暑假期间,高铁站里清一色的亲子出行队伍,商场里堆积如山的玩具礼盒,培训机构爆满的暑期课程表,无不彰显着当代父母”再苦不能苦孩子”的养育哲学。然而,这种以物质堆砌和娱乐填鸭为特征的养育方式,正在制造一代”快乐无能”的年轻人——他们拥有前所未有的物质条件,却陷入前所未有的精神空虚;体验过无数新鲜刺激,却丧失了感知平凡幸福的能力。当消费型快乐成为童年的主旋律,中产子女正面临一场静默的精神危机。

消费型快乐的甜蜜陷阱:多巴胺依赖与快乐无能

现代神经科学揭示,人类大脑的奖赏机制主要依赖两种神经递质:多巴胺和内啡肽。消费型快乐本质上是”多巴胺快乐”——当孩子品尝网红甜品、拆开限量版玩具、刷短视频时,大脑会瞬间释放大量多巴胺,产生强烈的愉悦感。但这种快乐如同潮水,来得迅猛去得也快。心理学研究表明,多巴胺刺激的阈值会随着重复体验不断提高,就像吸毒者需要不断加大剂量才能获得同等快感一样,被消费型快乐包围的孩子,很快就会对普通刺激失去反应。

上海某重点中学的心理咨询室记录显示,超过65%的中学生存在”即时满足依赖”——他们无法忍受等待,对需要延迟回报的活动(如长期学习、技能练习)表现出强烈抗拒。一位高三学生坦言:”我宁愿刷两小时短视频获得短暂快感,也不想花同样时间复习可能只提高几分的内容。”这种多巴胺依赖导致孩子们逐渐丧失从平淡日常中获取快乐的能力,形成心理学所称的”快乐无能”(Hedonic Disability)——越是沉迷于高刺激消费,越难从简单事物中获得满足。

更令人担忧的是,过度依赖外部刺激正在重塑孩子的大脑结构。哈佛大学神经科学研究发现,长期接受被动娱乐刺激的儿童,其前额叶皮层(负责自我控制和规划)的发育明显滞后于同龄人。这意味着他们不仅难以体验深层快乐,更缺乏规划未来、延迟满足等关键成年能力。

被填满的童年:创造力是如何被扼杀的

英国心理学家桑迪·曼恩的经典实验揭示了一个反直觉的现象:经历适度无聊状态的受试者在创造力测试中表现更优。这是因为无聊状态能暂时削弱大脑的抑制机制,让思维进入更自由发散的状态——这正是创造力的源泉。历史上许多伟大发现都诞生于”无聊时刻”:牛顿在瘟疫隔离期间的数学沉思,凯库勒梦见蛇咬尾巴而顿悟苯环结构,王阳明龙场驿站的哲学突破…

然而,当代中产家庭的养育实践恰恰在系统性地剥夺孩子体验无聊的机会。上海某育儿论坛的调查显示,85%的中产家庭孩子的日程表被精确规划到每小时,从英语启蒙到马术训练,从编程课到海外游学,唯独没有”什么都不做”的自由时间。一位焦虑的母亲说:”我知道孩子需要玩耍,但其他孩子都在学,我们怎么能停?”

这种过度安排产生了双重危害:一方面,被动接受的消费型娱乐(如主题乐园、动画片)不需要孩子任何主动参与或创造,长期浸泡其中会钝化他们的想象力和问题解决能力;另一方面,密不透风的时间表剥夺了孩子发展”心理工具”的机会——那些帮助应对无聊的内在资源,如自发的游戏能力、发散思维、延迟满足等。当这些能力没有在童年得到充分发展,成年后面对压力情境时,他们更容易出现焦虑、抑郁等情绪问题。

从消费到创造:重建快乐能力的教育转型

真正的富养不在于物质堆砌,而在于帮助孩子建立可持续的快乐能力。心理学家米哈里·契克森米哈赖提出的”心流”(Flow)理论为此指明了方向——当人全神贯注于具有适当挑战性的活动时,会进入一种物我两忘的巅峰体验状态,这种状态带来的满足感远比被动娱乐深刻持久。

培养创造型快乐需要父母的认知转变和具体行动:

- 活动性质的创造性转化:将消费型活动升级为创造型体验。例如,旅行不仅是观光购物,更可以成为孩子主导的Vlog创作项目;玩具不仅是拥有,更是激发搭建和想象的材料;外出就餐可以转化为家庭共同烹饪的协作过程。北京一位父亲分享:他带孩子参加乐高课程后,引导孩子回家用废旧材料设计自己的”发明”,现在孩子每周最期待的就是”创造时间”。

- 无聊的积极价值重估:当孩子抱怨无聊时,父母需要克制立即”解救”的冲动。可以提供”无聊工具箱”(包含无固定玩法的材料)鼓励自主探索,或者共同体验”慢刺激”活动(如园艺、手工、自然观察)。广州一位妈妈实践”每周半天无安排”政策后,发现孩子反而发展出搭建纸板城堡、编写家庭报纸等自发创意活动。

- 心流体验的日常培养:观察孩子的兴趣点,提供适度挑战的支持性环境。无论是乐器练习、体育运动还是学术探索,关键在于找到”跳一跳够得到”的难度水平,让孩子在专注投入中获得深层满足。杭州一位钢琴教师发现,那些被逼着考级的孩子很快失去兴趣,而自发练习的学生反而能享受音乐本身带来的心流体验。

超越焦虑:重构养育价值观

消费主义养育模式的背后,是当代中产父母深层的不安全感与焦虑投射。我们害怕孩子”输在起跑线”,试图用物质补偿自己童年的缺失,通过孩子的”丰富体验”来确认自己的养育成功。这种焦虑驱动下的过度供给,反而剥夺了孩子发展自主性和韧性的机会。

破解这一困局需要价值观的重构:

- 从”给予最好”到”允许足够”:认识到适度匮乏和挑战对成长的价值,克制”更多、更好、更贵”的物质冲动。

- 从”父母主导”到”孩子主体”:将选择权和犯错权还给孩子,在安全范围内允许他们体验自然后果。

- 从”即时满足”到”延迟成长”:理解深层能力(如创造力、抗挫力)需要时间沉淀,拒绝被”立竿见影”的消费型解决方案诱惑。

芬兰教育专家帕西·萨尔伯格曾指出:”孩子需要的不是被安排好的快乐,而是发现自我和世界的机会。”当父母学会克制消费型快乐的供给冲动,当社会减少对”精致育儿”的攀比压力,孩子们才能重新获得发展内在快乐能力的空间——这种能力不依赖于外部条件,而是源于自主创造、深度投入和意义感获得的心理韧性。

在这个物质丰盛的时代,或许我们最该给孩子的奢侈品,不是最新款的玩具或最遥远的旅行,而是一个允许无聊、鼓励创造、包容慢成长的童年环境。唯有如此,他们才能真正建立起抵御浮躁世界的心理免疫力,在未来的人生中自主定义幸福,飞向自己创造的天空。