懂车帝极限测试暴露行业共性难题

近日,懂车帝联合央视对36款主流车型的辅助驾驶系统进行了一场高难度的”极限大考”。测试覆盖高速避险、城市复杂路况及非标障碍物识别等场景,结果令人警醒——没有任何一款车的辅助驾驶系统能完美通关。无论是应对突然出现的静止车辆、异形障碍物,还是在极端天气下的感知失灵,车企的技术短板集中暴露。

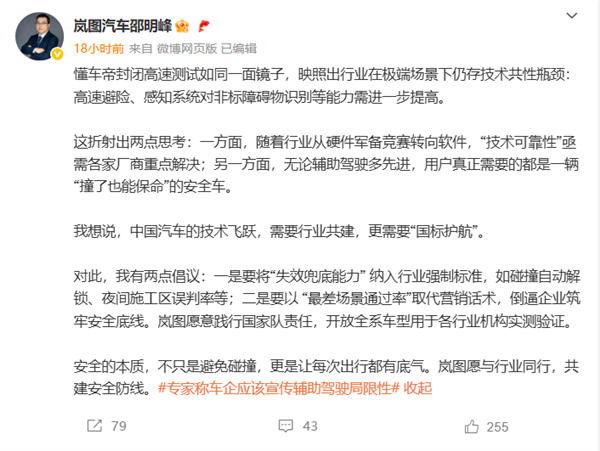

岚图汽车CBO兼销售公司总经理邵明峰直言:”这场测试如同一面镜子,清晰映照出行业在极端场景下的技术共性瓶颈。”他指出,高速场景下的动态决策能力、对非标准障碍物(如掉落货物、异形施工设施)的精准识别,仍是行业普遍存在的痛点。更关键的是,部分系统的”失效兜底”机制形同虚设——当传感器误判或软件逻辑卡壳时,车辆能否通过机械冗余或基础制动保障安全?答案往往是否定的。

技术竞赛转向软件时代,可靠性成生死线

邵明峰认为,当前汽车行业正经历从”硬件堆料”到”软件定义”的转型期,但这场变革暴露出一个尖锐矛盾:车企在宣传中强调”全场景智能”,实际技术却远未达到可靠落地的水准。

他提出两点深层思考:

- 技术可靠性亟待补课:辅助驾驶的每一次迭代都应建立在”零容错”基础上。例如,高速行驶中遇到前方车辆急刹时,系统能否在100毫秒内完成感知-决策-执行的全链路响应?非标障碍物(如高速公路上的轮胎碎片)的识别率为何长期低于预期?这些问题直接关系到用户生死。

- 安全才是终极刚需:无论营销话术如何华丽,消费者需要的从来不是”炫技式自动驾驶”,而是一辆”即使发生碰撞也能最大限度保护生命”的安全车。”辅助驾驶的本质是减轻驾驶负担,而非替代人类责任。”邵明峰强调。

破局之道:国标护航与行业共建

针对行业困境,岚图提出两项倡议,直指当前辅助驾驶野蛮生长的核心矛盾:

- 强制标准兜底安全底线:将”失效保护能力”纳入国家强制性法规,例如要求车辆在系统宕机时自动解锁车门、确保夜间施工区误判率低于极低阈值、碰撞后自动触发紧急呼叫等。邵明峰指出:”没有强制标准的约束,车企容易陷入‘技术夸大-舆论反噬’的恶性循环。”

- 用”最差场景通过率”替代营销话术:当前车企热衷宣传”99%场景可用”,却对剩余1%的致命风险避而不谈。岚图呼吁行业建立以”极端场景存活率”为核心的评价体系——只有通过模拟暴雨、沙尘、夜间逆光等最恶劣条件的测试,才能真正证明技术的成熟度。

岚图表态:开放实测践行国家队责任

作为央企背景的新能源品牌,岚图展现出罕见的行业担当。邵明峰宣布:”岚图愿开放全系车型,接受第三方机构在极端条件下的穿透式测试。”这一承诺背后,是对”安全本质”的重新定义——真正的出行底气,不仅源于避免事故的能力,更来自于事故发生后最大限度保障生命的冗余设计。

值得注意的是,岚图的倡议与懂车帝的测试逻辑形成呼应。懂车帝负责人回应称:”感谢岚图的认可,行业需要这样的格局。”事实上,这场争议已超越单一企业的竞争范畴,上升为对中国智能汽车发展路径的集体反思。

行业观察:从”秀肌肉”到”练内功”的转折点

此次事件折射出智能驾驶领域的深层变革信号:

- 消费者觉醒:当辅助驾驶事故频上热搜,用户对”过度宣传”的容忍度正在降低,可靠性取代炫技成为购车关键指标。

- 监管加速落地:工信部相关负责人近期透露,针对L3级以上自动驾驶的强制性国标将于年内征求意见,重点规范系统失效后的应急机制。

- 技术路线纠偏:头部车企开始重新平衡”软件迭代速度”与”硬件冗余投入”,例如蔚来、小鹏均加大了对激光雷达和备用制动系统的搭载力度。

安全没有捷径,技术需要敬畏

懂车帝的测试像一盆冷水,浇醒了行业对辅助驾驶的盲目乐观。正如邵明峰所言:”中国汽车要实现技术飞跃,既需要企业‘刀刃向内’的勇气,更需要一套‘刚柔并济’的标准体系。”当车企不再将测试场视为营销秀场,而是真刀真枪打磨安全底线时,智能出行的未来才能真正驶向坦途。