从国民记忆到道德审判:一部动画的扭曲解读

1988年,高畑勋执导的动画电影《萤火虫之墓》上映,以细腻而残酷的笔触描绘了二战末期一对日本兄妹在空袭与饥荒中挣扎求生的故事。影片中,14岁的清太带着年幼的妹妹节子逃离战火,在叔母的冷漠对待下,最终因物资匮乏和无人救助而双双死去。这部电影曾被视为日本社会反思战争创伤的重要文化符号,甚至在战后80年的今天,仍被许多观众视为对军国主义战争罪恶的控诉。

然而,2025年,在日本战败80周年之际,当《萤火虫之墓》再次在电视上播出时,许多年轻观众的解读却发生了戏剧性的转变。他们不再关注战争如何摧毁普通人的生活,而是将悲剧的根源归咎于清太——这个14岁的少年被指责为”任性””不懂感恩””不负责任”。一种名为”西宫阿姨同情论”的观点在社交媒体上流行,认为清太的叔母(被网友称为”西宫阿姨”)才是真正善良的人,而清太的赌气和离家才是导致妹妹死亡的真正原因。

这种解读的转变,不仅仅是关于一部电影的争论,更折射出日本社会在长期经济停滞、社会焦虑加剧的背景下,如何将战争创伤异化为对弱者的道德审判。

“弱者有罪”的逻辑:从清太到残疾人、老人、外国人

《萤火虫之墓》的重新解读,只是日本社会近年来”恐弱”心态的一个缩影。在社交媒体上,越来越多的人将社会问题归咎于”不够努力”的群体——残疾人被认为是”社会的负担”,老年人被视为”消耗国家资源的累赘”,低收入者被指责”滥用福利”,而外国人则被污名化为”治安破坏者”。

这种心态并非凭空产生,而是有着深刻的社会经济背景:

- 经济长期低迷与”自己责任论”的蔓延

自1990年代泡沫经济破裂后,日本经历了”失去的三十年”,经济增长停滞,社会阶层固化。小泉纯一郎政府在2000年代初推行新自由主义改革,强调”自我努力”,将贫困、失业等问题归咎于个人不努力。在这种叙事下,社会困境不再被视为结构性问题,而是个人失败的象征。 - 极端案例的放大与仇恨言论的滋长

- 残疾人屠杀案(2016年):26岁的植松圣袭击智障人士设施,杀害19人,理由竟是”拯救社会”。尽管他被判死刑,但在某些极端群体中,他仍被视为”英雄”。

- 厌老言论(2019-2021年):耶鲁大学日裔教授成田悠辅公开宣称”解决老龄化的唯一办法是老年人集体切腹”,尽管他后来辩称这是比喻,但这一言论仍被许多日本年轻人追捧。

- 福利削减与反移民情绪:2013-2015年,日本政府削减低收入者生活补助,理由是”防止滥用”,尽管数据显示仅有0.5%的不正当领取。2025年参议院选举中,高呼”日本优先”的保守派政党”参政党”席位暴增,反映了日益高涨的反移民情绪。

- 从”恐弱”到”排外”的叙事合谋

这种对弱者的攻击,与日本右翼的历史修正主义形成共生关系。当社会将矛盾转嫁给内部弱势群体时,对外同样会寻找”替罪羊”——无论是历史上的”中国威胁论”,还是今天的”外国人犯罪率上升”的假新闻,都成为凝聚民族主义情绪的工具。

历史的回响:从”受害者叙事”到”加害者逃避”

《萤火虫之墓》的争议,不仅仅是一部电影解读的变化,更反映了日本社会对战争责任的长期回避。

- “受害者心态”的根深蒂固

日本战后主流叙事强调”日本也是战争的受害者”——广岛、长崎的原子弹爆炸,东京大空袭,以及战后的贫困。这种叙事让许多日本人(尤其是年轻一代)认为,日本只是”被军国主义拖入战争”,而非主动的侵略者。 - 集体责任缺失与天皇免责

战后,裕仁天皇未被追究战争责任,导致日本社会形成”没人真正该负责”的集体心理。军部推给政府,政府推给天皇,天皇推给”无奈的选择”,最终无人真正反思战争的根源。 - 和平主义的脆弱性

日本的和平主义叙事往往是”拒绝战争,但不追问责任”。这种态度在中国等受害国看来,显得轻飘飘——仅仅说”我们错了,以后不这样了”,却从未真正面对侵略亚洲各国的历史罪行。

未来的警示:当”清太”不再是同情对象

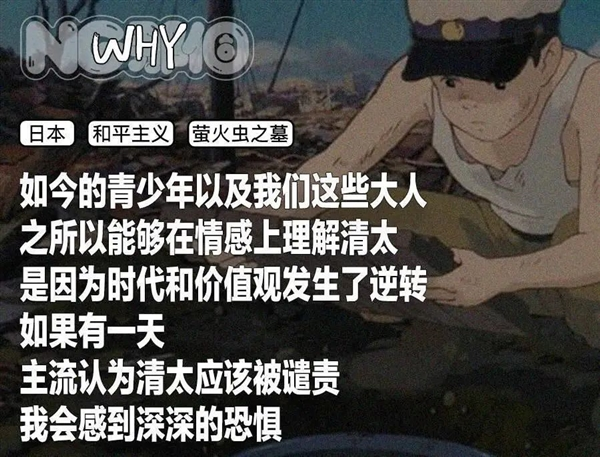

《萤火虫之墓》的导演高畑勋曾担忧:”如果未来社会再度逆转,人们可能不再同情清太,反而会像西宫阿姨一样,将他视为理所当然该被指责的存在。”

今天的日本,似乎正在验证这一预言。当经济长期低迷、社会焦虑加剧时,人们不再追问”为什么我们会陷入这样的困境”,而是寻找”谁该为此负责”。清太从一个战争受害者,变成”不懂感恩的任性少年”;残疾人、老人、外国人,也都成为”社会问题”的替罪羊。

这种心态的危险性在于:

- 历史修正主义的温床:当社会习惯于将问题归咎于”弱者”,就更容易回避真正的历史责任。

- 社会分裂的加剧:当”努力=成功,不努力=活该”的逻辑盛行,弱势群体将进一步被边缘化。

- 与邻国的新冲突:当日本国内民族主义情绪高涨,对外政策可能更加强硬,加剧东亚地区的紧张局势。

我们该如何面对”清太”?

《萤火虫之墓》的真正价值,不在于它是否完美反思了战争,而在于它提醒我们:在极端环境下,普通人如何成为受害者。清太的悲剧,不是因为他”不懂事”,而是因为战争摧毁了社会的基本保障,让一个14岁的孩子不得不独自承担成年人的苦难。

今天的日本,如果继续将社会问题归咎于”弱者”,那么《萤火虫之墓》的悲剧可能不再只是历史,而是未来的预兆。而我们——无论是日本人还是国际社会——都应该警惕这种”恐弱”心态的蔓延,因为它不仅伤害弱者,最终也会吞噬整个社会。