一、”肌少症”年轻化:从老年病到年轻女性的隐形威胁

长期以来,肌肉流失(肌少症)被视为老年人的健康问题,但如今,这一现象正悄然侵袭年轻女性群体。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球约18亿成年人缺乏运动,其中女性占比更高。随着”白幼瘦”审美持续主导社会观念,年轻女性为追求纤细体型,过度节食、减少力量训练,导致肌肉量严重不足,肌少症风险显著上升。

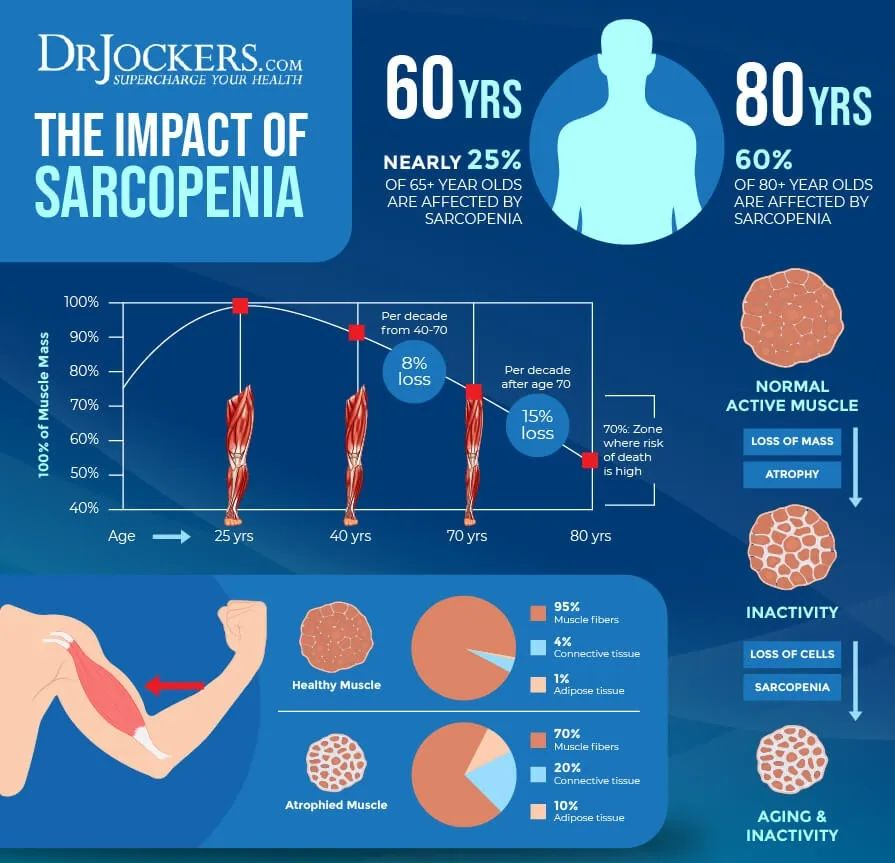

研究表明,女性30岁后肌肉量每10年减少3%-5%,而男性由于睾酮水平较高,肌肉流失速度相对较慢。然而,现代女性普遍缺乏抗阻力训练,仅靠瑜伽、普拉提等低强度运动难以维持肌肉量。一旦停止锻炼,肌肉力量和耐力会在1-2周内快速下降,长期如此,肌少症风险加剧。

二、”以瘦为美”的代价:肌肉流失与健康隐患

社交媒体和消费市场不断强化”瘦=美”的观念,女性被鼓励追求极致纤细的身材。蛋白粉广告多强调”零负担””瘦身塑形”,而非增肌;服装尺码越来越小,肌肉型身材反而成为穿搭障碍。许多女性通过极端节食、瘦腿针等方式减少肌肉量,导致身体机能下降。

临床观察发现,不少年轻女性体重正常,但体脂率高、肌肉量低,呈现”泡芙人”(外瘦内胖)特征。这类人群看似苗条,实则肌肉流失严重,代谢率降低,容易疲劳,甚至增加跌倒、骨折风险。

三、运动与营养的双重缺失:肌少症的核心诱因

- 运动不足:年轻女性偏好有氧运动(如跑步、瑜伽),但抗阻力训练(如深蹲、俯卧撑)严重不足。研究指出,每周2-3次力量训练可有效减缓肌肉流失,但多数女性因时间或观念限制难以坚持。

- 营养失衡:过度追求”干净饮食”(如轻断食、低蛋白沙拉)导致蛋白质摄入不足,影响肌肉合成。维生素D和钙的缺乏进一步削弱骨骼和肌肉健康。

四、预防与干预:如何科学对抗肌少症?

- 力量训练不可替代:

- 每周2-3次抗阻力训练(如弹力带、自重训练),每次20-30分钟。

- 居家可尝试深蹲、弓步蹲、俯卧撑等动作,逐步增强肌肉量。

- 均衡营养补充:

- 每日蛋白质摄入量建议为体重(kg)×1.2-1.6g(如60kg女性需72-96g蛋白质)。

- 适当补充维生素D(每日15分钟日照)和钙质,必要时摄入蛋白粉或鱼油。

- 改变审美认知:

- 摆脱”瘦即健康”的误区,关注体脂率和肌肉线条而非单纯体重。

- 社交媒体和品牌应减少对极端瘦身的宣传,倡导力量美。

五、未来展望:女性健康需打破审美枷锁

肌少症不仅是医学问题,更是社会文化议题。”白幼瘦”审美扭曲了健康标准,导致年轻女性主动放弃肌肉锻炼。要真正改善这一现状,需从教育、媒体和市场多方面入手:

- 学校和社区推广科学健身知识,鼓励女性参与力量训练。

- 健身行业开发更多针对女性的抗阻力课程,弱化”增肌=男性化”的偏见。

- 政策层面可借鉴国际经验(如日本”肌少症筛查”),将肌肉健康纳入常规体检。

结语

肌肉是健康的基石,而非审美的敌人。年轻女性若继续忽视肌肉流失,未来可能面临更高的慢性病风险。真正的美应建立在力量与活力之上——练力量、存肌肉,才是女性终身健康的核心议题。