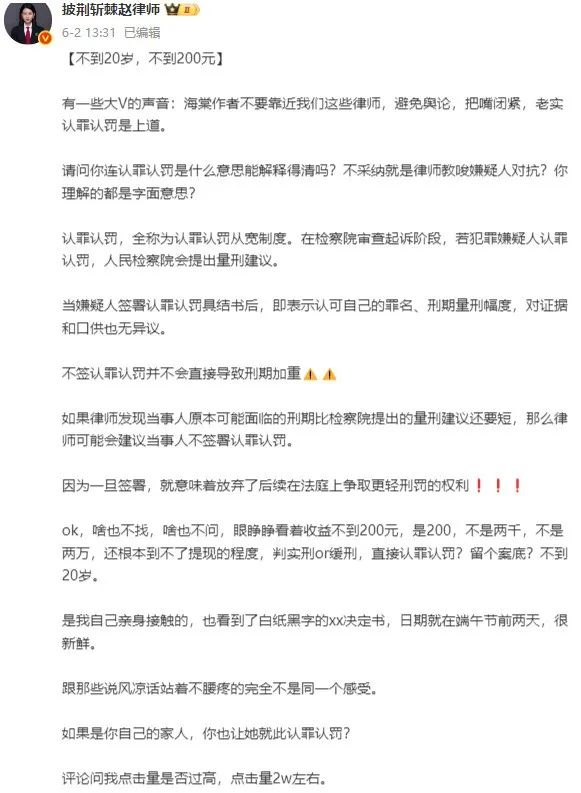

2025年6月,一则关于网文作者因创作收益不足200元而可能面临刑事处罚的消息,在社交媒体上引发热议。据微博法律博主@披荆斩棘赵律师透露,一名年轻女性作者因在耽美文学网站“海棠文学城”连载作品并获取微薄收益,被兰州警方以涉嫌“传播淫秽物品牟利罪”传唤。若罪名成立,她可能面临有期徒刑及罚金,即便缓刑也将留下案底。

这并非孤例。近年来,类似案件屡见报端:从2018年“天一”案到2022年李鑫《六朝》系列二审改判,法律界与公众始终在探讨一个核心问题:当网络文学的创作边界与法律条文碰撞时,如何平衡社会秩序与个体自由?

一、微小收益背后的重刑争议

此次事件中,涉案作者的违法所得仅200元,但警方依据《刑法》第363条“传播淫秽物品牟利罪”展开调查。该罪名成立需满足两大要件:“淫秽物品”认定与**“牟利目的”证明**。

然而,争议焦点在于:

- 点击量门槛是否合理?

当前司法解释规定,传播淫秽电子信息“实际被点击数达到五千次以上”可入罪。但在移动互联网时代,一条普通短视频的播放量都可能轻松破万,这一标准是否仍具威慑力? - “牟利”是否涵盖无偿创作?

部分作者仅通过平台打赏获取微薄收入,甚至无直接收益,却被认定为“为平台引流构成整体牟利”。这种扩大解释是否超出立法本意?

中国政法大学教授赵宏指出:“法律需回应社会现实。若二十年前‘五千次点击’足以危害公共秩序,如今在信息爆炸时代,这一标准是否仍能有效区分违法与正常创作?”

二、历史案例的镜鉴:从“天一”案到《六朝》二审

类似争议并非首次出现。2018年“天一”案中,五名被告人因制作、贩卖耽美小说被判刑,其中四人上诉称量刑过重。二审时,被告人林某哽咽道:“我愿承担责任,但四年刑期对一个普通人来说太沉重。”最终,法院虽未改判刑期,但承认“量刑需考虑社会观念变迁”。

2023年,《六朝》系列作者李鑫案更凸显法律适用的复杂性。一审以“传播淫秽物品”判处其十年有期徒刑,但二审引入专家证人论证作品的艺术价值,最终改判四年。辩护律师汤弘扬表示:“我们并非为色情内容辩护,而是呼吁对文学创作建立更精细的区分标准。”

这些案例共同指向一个矛盾:法律条文滞后于技术与社会发展。1998年出台的司法解释尚未预见自媒体、网络文学的兴起,而执法实践中“一刀切”的认定方式,容易将亚文化创作简单归为犯罪。

三、艺术自由与法律边界的博弈

中国政法大学副教授陈碧曾代理一起获利仅300元的云盘传播案,最终通过学理解释将刑期从10年降至2年半。她感慨:“当某种行为在特定群体中成为常态,法律若仍机械适用旧规,只会制造‘普遍性违法、选择性执法’的困境。”

艺术自由与法律保护的平衡始终是难题。北京大学法学院教授车浩曾撰文指出:“淫秽物品的认定不能仅依赖主观道德判断,而需建立客观分级标准。例如,日本将成人内容分为‘R18’和‘R15’,既保障创作者表达空间,又避免未成年人接触。”

目前,我国尚未出台网络内容分级制度,导致执法中常陷入“宁严勿宽”的困境。正如罗翔所言:“如果一种行为在特定群体中被普遍接受,法律是否应反思其合理性?”

四、变革信号与未来展望

尽管争议不断,近年司法实践已出现松动迹象:

- 部分案件适用缓刑:如“云间”作者积极退赃后获缓刑四年半;

- 艺术价值成为抗辩理由:李鑫案二审引入专家证言,推动量刑调整;

- 点击量标准受质疑:律师呼吁重新评估“五千次点击”的现实意义。

但根本解决仍需制度性改革:

- 更新司法解释:结合互联网传播特点,调整入罪门槛;

- 建立分级制度:区分成人内容与未成年人保护边界;

- 引入专家论证机制:对争议作品进行艺术价值评估。

结语

这场关于网文作者刑责的讨论,本质是技术变革下法律滞后性的缩影。当00后作者因200元收益面临刑事风险时,我们不得不追问:法律是否已成为束缚创新的枷锁?

或许正如赵一婕律师所言:“我们需要的不是选择性宽容,而是系统性反思——如何在维护社会秩序的同时,为多元文化留下呼吸的空间?”

(本文部分案例细节综合自@披荆斩棘赵律师、@罗翔说刑法及公开报道)

原创声明:本文基于公开信息梳理分析,观点开放讨论,不构成法律建议。