神秘现象引发全球关注:卫星照片中的”黑暗漩涡”

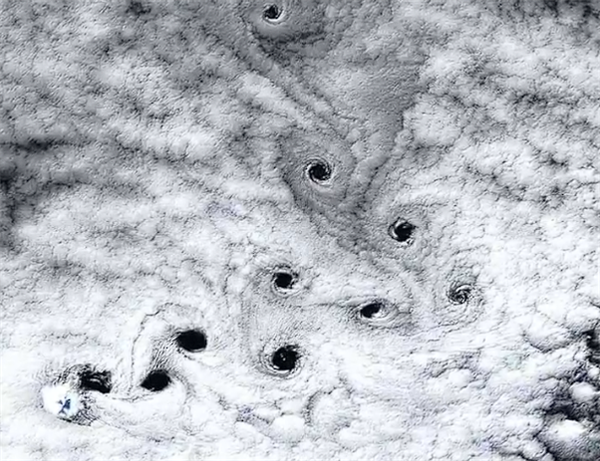

2025年8月初,一张由美国NASA陆地卫星八号(Landsat 8)拍摄的印度洋赫德岛上空影像在全球社交媒体上引发热议。照片中,赫德岛周围的天空中清晰可见10个巨大的”黑暗空洞”,它们呈不规则旋转形态,边缘与周围明亮的云层形成鲜明对比,仿佛太空中的黑洞降临地球。由于画面冲击力极强,部分网友误以为这是”未知天体现象”或”地球能量异常”,甚至联想到科幻电影中的末日场景。

赫德岛位于南印度洋,距离南极洲约1500公里,是一座面积仅368平方公里的无人火山岛。该地区常年被厚重的云层覆盖,气候恶劣且人迹罕至。此次被捕捉到的”黑暗空洞”平均宽度达13公里,以旋转姿态向岛屿东北方向延伸,并在移动过程中逐渐缩小直至消散。这一异常景象迅速登上国际新闻头条,网友在社交平台疯狂讨论:”难道是平行宇宙的入口?””自然界的黑洞正在形成?”

权威机构辟谣:并非黑洞,而是”冯·卡门涡流”

面对公众恐慌,美国国家海洋和大气管理局(NOAA)联合NASA专家紧急发声,明确表示这些”黑暗空洞”实为一种常见的自然现象——冯·卡门涡流(Von Kármán Vortex Street),与宇宙黑洞毫无关联。NOAA气象学家艾琳·卡特博士解释称:”通过多光谱卫星数据分析,这些’空洞’本质上是云层中形成的涡旋结构,因光线折射和气流扰动呈现暗色视觉效果。”

科学原理:流体动力学的经典案例

冯·卡门涡流得名于匈牙利裔美国航空工程师西奥多·冯·卡门,他在20世纪中期首次系统研究了这一现象。根据流体力学理论,当均匀的气流(或水流)以特定速度绕过圆柱状或类柱状障碍物(如岛屿、桥梁、烟囱)时,若流速超过临界值,障碍物后方会周期性产生两列旋转方向相反的漩涡。这些漩涡如同有序排列的”云环”,沿着气流方向持续脱落并扩散,最终形成规则的”涡街”结构。

在此次事件中,强劲的南印度洋信风(平均风速可达15-25米/秒)吹过赫德岛的山体与火山锥地形时,岛屿本身充当了天然的”障碍物”。气流在岛屿背风侧分离,形成交替旋转的涡旋云系。由于赫德岛海拔较高(最高点为2745米的火山),其三维立体结构进一步加剧了气流的不稳定性,使得涡旋规模显著扩大,从太空视角看宛如”撕裂云层的黑洞”。

现象全解析:为何赫德岛成为”天然实验室”?

1. 独特的地理位置与气候条件

赫德岛地处南纬53°的极地东风带与副热带高压过渡区,常年受来自南极的寒冷气流和赤道暖湿气流交汇影响。岛上空云层密集,水汽含量极高,为涡旋云的形成提供了充足的凝结核。此外,赫德岛孤立于广阔的海洋中,周围缺乏其他陆地干扰,使得气流能够不受阻碍地直接作用于岛屿地形,从而强化了涡旋的生成效率。

2. 卫星观测的偶然性与技术优势

陆地卫星八号搭载的Operational Land Imager(OLI)传感器具备高分辨率多光谱成像能力,可捕捉可见光至短波红外波段的电磁辐射。在此次拍摄中,传感器通过对比云层反射的太阳光强度差异,精准记录了涡旋区域的低反照率特征——由于涡旋中心气流下沉导致水滴蒸发加快,云层密度降低,反射阳光的能力减弱,因此在卫星图像中呈现为”黑暗空洞”。这种技术优势使得科学家能够从太空尺度直观观察通常难以察觉的大气微观动态。

类似现象全球频发:自然界中的”涡旋艺术”

冯·卡门涡流并非罕见现象,自然界中类似的涡旋结构广泛存在,只是表现形式各异:

- 地球上的经典案例:1999年,美国加利福尼亚州莫哈韦沙漠上空的卫星图像曾显示过类似的云涡;日本北海道附近的津轻海峡,冬季强风掠过海峡狭窄地形时也会形成壮观的涡旋云列。

- 其他行星的壮观景象:NASA的卡西尼号探测器曾在土星的北极拍摄到巨大的六边形风暴涡旋;木星大气层中持续数百年的”大红斑”本质上也是一个超级巨型涡旋。

- 人类工程引发的涡流:桥梁设计中著名的”塔科马海峡大桥坍塌事故”(1940年),正是因强风引发桥梁共振并产生致命涡旋所致;现代风力发电机群在特定风向条件下也会形成有序的涡旋阵列。

科学意义与公众启示:从恐慌到敬畏自然

此次赫德岛”黑暗空洞”事件虽为虚惊一场,却为公众科普提供了绝佳契机。NOAA强调,理解此类自然现象有助于提升人类对大气动力学的认知,例如改进天气预报模型、优化海上风电场布局、甚至为外星行星大气研究提供参考。

对于普通民众而言,这一事件提醒我们:面对未知的自然奇观,保持理性与科学精神至关重要。正如卡特博士所言:”地球本身就是一个充满动态奇迹的实验室,每一次’异常现象’的背后,都藏着大自然亿万年来演化的精密规律。”未来,随着卫星遥感技术和计算流体力学的进步,人类将能更精准地预测和解读这些壮观的自然现象,进一步揭开地球系统的神秘面纱。