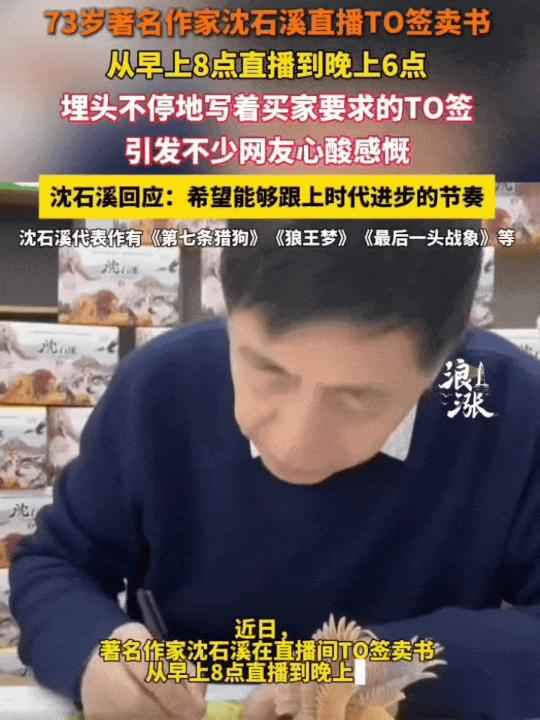

73 岁的作家沈石溪俯身在书桌上,笔尖划过纸页,留下一个个带着温度的 “To 签”。镜头外,直播间的弹幕滚动不息,有人为老人的坚持点赞,有人却叹息:”连作家都要直播卖书,文化人的体面去哪了?” 当出版社的编辑们放下红笔、拿起麦克风,当 “团播卖书” 成为出版业的新风景,一场关于文化传播与生存现实的讨论,正在流量的浪潮中徐徐展开。

一、寒冬里的转身:从墨香书斋到喧嚣直播间

传统图书出版业的 “寒意” 早已不是秘密。2025 年第二季度,图书零售市场销售数量同比下降 2.83%,码洋下降 3.74%,6 月的销售数据更是创下年内单月最大跌幅。曾经门庭若市的书店逐渐冷清,书架上的新书蒙尘的速度,似乎比被翻阅的频率更快。与此同时,抖音电商的数据却呈现另一番景象:2025 年一季度日均售出图书超 300 万册,图书直播累计时长同比增长 61%。一冷一热之间,直播卖书成了出版业眼中的 “破冰船”。

董宇辉直播间的爆火,像一颗投入湖面的石子,激起了整个行业的涟漪。当余华、苏童在镜头前聊《收获》,两个半小时卖出 8.2 万套;当《人民文学》专场直播吸引近 900 万人观看,成交额突破 1700 万,出版社们突然意识到:直播间或许不是文化的 “洪水猛兽”,而是让好书走出深闺的 “桥梁”。于是,编辑们开始学习打光、练话术,作家们研究弹幕互动技巧,曾经的 “小众坚守”,不得不转向 “大众叫卖”。

这种转身带着几分无奈,却也藏着破局的勇气。中华书局的编辑马晨从未想过,自己会从校勘古籍的书斋走到镜头前。但当看到直播间里,有读者因为她讲解《史记》的某个典故而下单,有年轻人说 “听你讲完,突然想读读《论语》了”,她忽然明白:传播文化的阵地,从来不该被形式定义。

二、体面的重构:当文化人在直播间 “说” 书

“文化人直播卖书,就是斯文扫地。” 类似的质疑声,始终萦绕在出版业转型的路上。在许多人的固有印象里,文人应当是 “躲进小楼成一统” 的淡泊,是 “不为五斗米折腰” 的清高,而直播间的叫卖声,似乎与这种 “体面” 格格不入。但当生存的压力摆在面前,”只谈体面、不谈生存”,或许才是对文化传承最大的不负责任。

真正的体面,从来不是固守形式,而是对内容的敬畏与坚守。中华书局的直播间里,马晨和同事们很少喊 “3、2、1 上链接”,更多时候是围坐在一起,泡着茶聊《资治通鉴》的权谋智慧,讲《说文解字》里的汉字密码。有一次,他们花了 40 分钟解读一本《全唐诗》,直到弹幕里有人问 “怎么买”,才慢悠悠地挂上链接。这种 “佛系说书” 的直播,没有喧闹的促销,却让更多人感受到了古籍的温度,2024 年销售额破千万的成绩,正是市场对这种 “体面” 的认可。

浙江新华书店的年轻编辑们,则用另一种方式诠释着文化的活力。在《哈利波特》专场直播中,他们没有单纯介绍书本内容,而是聊起 “爱与勇气” 的主题,一句 “爱,是世界上最强大的魔法”,让无数网友想起童年时在书中读到的感动。当直播间变成 “回忆杀” 现场,图书销售自然水到渠成。这种将书籍与情感连接的方式,何曾不是一种文化传播的创新?

三、流量浪潮中的锚点:守住内容,便是守住根魂

有人担心,当书籍成为直播间的 “商品”,当销量成为衡量价值的标尺,文化会在商业化中变得浅薄。但事实上,好书的价值从不会因传播方式而改变。就像余华的《活着》,无论是在书店的书架上,还是在直播间的链接里,福贵的一生所承载的生命重量,始终震撼人心。真正的问题不在于 “是否直播卖书”,而在于 “如何在直播中守住文化的根”。

编辑们的优势,恰恰在于对内容的深刻理解。他们知道一本历史书背后隐藏的时代细节,清楚一本散文集中作者未曾言说的情感,了解一本科普读物里最动人的科学浪漫。当这些专业知识融入直播,直播间便不再是单纯的卖场,而是变成了 “文化课堂”。有位少儿出版社的编辑在直播中,没有直接推销绘本,而是给家长们讲 “如何通过图画书培养孩子的想象力”,教孩子们 “从绘本里认识世界”。这种 “先传递价值,再推荐书籍” 的逻辑,让直播有了文化的厚度。

更重要的是,直播卖书打破了文化传播的壁垒。过去,一本学术著作可能只在高校图书馆流转,如今通过编辑的解读,普通人也能读懂其中的智慧;过去,乡村孩子很难接触到优质童书,如今直播间的低价好书和公益赠书活动,让知识的阳光照进了更多角落。当文化从 “小众圈层” 走向 “大众视野”,这种传播广度的拓展,本身就是对文化价值的升华。

四、时代之问:变的是形式,不变的是初心

从竹简到纸书,从线装到平装,从书店到直播间,书籍的载体和传播方式一直在变,但人类对知识的渴望、对精神世界的追求,从未改变。当年亚马逊刚推出线上售书时,也曾有人质疑 “网上买书会毁掉阅读”,如今电商平台早已成为购书主渠道;当电子书出现时,”纸质书将消亡” 的论调甚嚣尘上,可实体书依然在读者心中占据不可替代的位置。历史总是在证明:真正有价值的文化,从不会被传播形式打败。

编辑部 “团播卖书” 的背后,是一群文化人在时代浪潮中的坚守与探索。他们拿起麦克风,不是为了追逐流量的狂欢,而是为了让好书被看见;他们学习直播技巧,不是为了丢掉文人风骨,而是为了让文化火种延续。就像沈石溪所说:”希望能够跟上时代进步的节奏”,这种 “跟上” 不是妥协,而是以更包容的姿态,让文学与时代同行。

当我们看到编辑们在直播间里认真讲解一本书的创作背景,看到作家们耐心回复读者的每一个问题,看到直播间的弹幕里有人说 “因为这场直播,我重新拾起了阅读的习惯”,或许就能明白:文化的体面,从来不在 “不食人间烟火” 的孤高里,而在 “让更多人遇见好书” 的真诚里。

直播镜头前,编辑们的身影或许还带着些许生涩,但他们眼中的光,与在书斋里校对书稿时一样明亮。因为他们知道,只要书里的文字依然有力量,只要传播文化的初心不变,直播间里的每一次讲解、每一次互动,都是在为文化的传承添砖加瓦。这不是文化人的悲哀,而是文化在新时代里,依然拥有蓬勃生命力的证明。