——从”棺材车”争议到商战反思,新能源车企如何应对恶意攻击?

MEGA风波:一场针对产品与用户的”全维度抹黑”

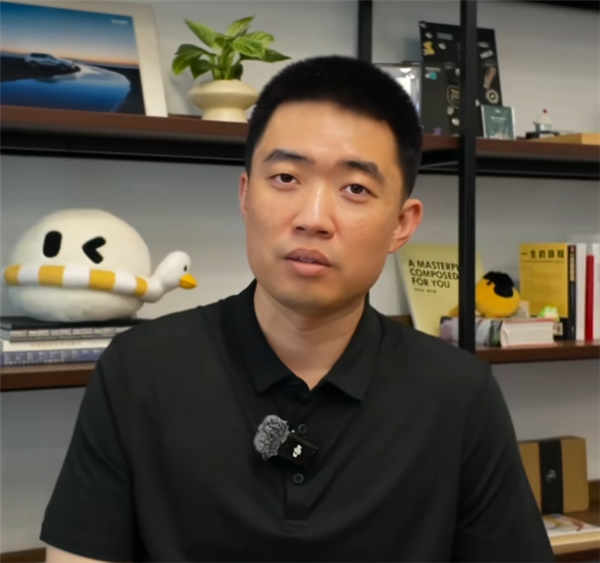

2025年8月20日,理想汽车创始人李想在访谈节目中对近期理想MEGA遭遇的舆论攻击作出罕见回应。他直言:”这是理想被黑得最狠、最脏的一次。”而连以直言著称的科技界名人罗永浩也在采访中坦言:”我当时对比过其他品牌,MEGA是被黑得最惨的,甚至比手机圈的恶意营销还要过分十倍。”

事件的导火索源于MEGA上市初期,其独特的”子弹头”造型引发争议。部分网络账号以夸张手法将车辆外形比喻为”棺材车”,并配以负面联想文案,迅速引发舆论发酵。更恶劣的是,这场争议逐渐演变为对理想车主群体的攻击——部分极端言论将购买MEGA的用户标签化为”人傻钱多””爱炫耀”,甚至衍生出针对车主个人隐私的恶意揣测。

罗永浩在采访中回忆:”我当时看到有人把MEGA和殡葬业挂钩,这种拿‘棺材’做文章的手段,在汽车行业闻所未闻。更荒谬的是,连车主的正常消费选择都被污名化。”他指出,即便在竞争激烈的手机行业,也鲜少出现如此针对产品外形和用户群体的系统性抹黑。

李想揭露幕后黑手:同行操纵的”商战阴招”

面对舆论风暴,李想首次公开表态:”被黑背后有一家公司在操纵,是同行在推动。”他透露,此类攻击并非首次发生——从早期的理想ONE(内部代号i8)到后续车型,理想始终面临针对产品技术、用户画像的恶意解读。”但MEGA这次的程度前所未见,甚至延伸到对车主形象的攻击。”

值得注意的是,MEGA的争议爆发恰逢一个特殊时间节点。李想提到:”当时包括钟睒睒(农夫山泉创始人)和我们,都被流量推上了舆论风口。”有分析认为,部分竞争对手利用公众对”高价车型””企业家代言”的敏感心态,通过制造争议话题转移焦点,同时打击理想的品牌形象。

罗永浩对此犀利发问:”经历这么多次恶意攻击,你是否有报复心理?”李想的回答展现了企业家的克制与反思:”我们只能在商战中用实力打败他们。但更重要的是反思——为什么我们的产品和策略给了别人可乘之机?理想应该做到让对手完全找不到攻击的漏洞。”

设计团队的”至暗时刻”:当创新遭遇群体性误解

在舆论风暴中,最受伤的或许是MEGA的设计团队。李想坦言:”造型被攻击后,团队成员非常伤心,甚至有人建议立刻修改设计。”作为一款定位高端纯电MPV的车型,MEGA采用低风阻的流线型车身与扁平化车头设计,本意是兼顾空气动力学效率与空间实用性。然而,这种突破传统审美的创新,却被曲解为”不吉利”的符号。

类似案例在汽车史上并不鲜见。例如,初代特斯拉Cybertruck的”不锈钢装甲”造型曾引发”像移动棺材””工地用品”等争议,但最终凭借性能与口碑赢得市场认可。理想内部也曾讨论是否调整设计,但最终选择坚持初衷:”我们相信用户的判断力,但也意识到需要更主动地与公众沟通设计理念。”

罗永浩的”局外人视角”:恶意竞争何时休?

作为访谈主持人,罗永浩从旁观者角度分析了MEGA事件的本质:”这不仅是理想一家的问题,而是整个行业恶性竞争的缩影。”他指出,部分企业通过雇佣水军、制造谣言等方式打压对手,甚至形成”黑公关”产业链。”消费者有权知道真相,但虚假舆论会扭曲市场选择。”

事实上,新能源汽车行业的竞争已从技术赛道延伸至舆论战场。此前比亚迪、蔚来等品牌均公开谴责过恶意抹黑行为,但此类攻击往往匿名性强、溯源困难。罗永浩呼吁:”企业应该用产品说话,而不是陷入互撕的泥潭。消费者最终会为真正的好产品投票。”

反思与破局:理想如何应对”至暗时刻”?

尽管遭遇舆论重创,李想并未动摇对MEGA的信心。他强调:”产品的核心价值在于用户体验。MEGA的续航、空间与智能化配置经得起市场检验。”数据显示,尽管争议不断,MEGA仍凭借精准的高端家庭用户定位,逐步获得市场认可。

此次事件也为行业敲响警钟:

- 企业需建立舆情应对体系:面对恶意攻击,及时澄清事实、传递真实信息比沉默更重要;

- 用户社区的力量:理想车主群体自发反击谣言的行为证明,品牌忠诚度能抵御部分负面舆论;

- 行业自律与监管:监管部门需加大对”黑公关”的打击力度,维护公平竞争环境。

罗永浩在访谈结尾意味深长地说:”李想和理想的遭遇,其实是所有创新者的必修课——你推出颠覆性产品时,总会有人害怕改变。但时间会证明一切。”

结语

MEGA的”棺材车”风波,表面是一场关于产品设计的争议,实则暴露了新能源汽车行业竞争的残酷性。当创新与恶意攻击狭路相逢,企业不仅需要技术实力,更需战略定力与舆论智慧。正如李想所言:”最好的反击,是做出让用户无法挑剔的产品。”而对于整个行业而言,构建一个尊重创新、公平竞争的生态,或许才是推动中国新能源汽车走向全球的关键。