一、从”动物印钞机”到”吞金兽”:海洋公园的财务黑洞

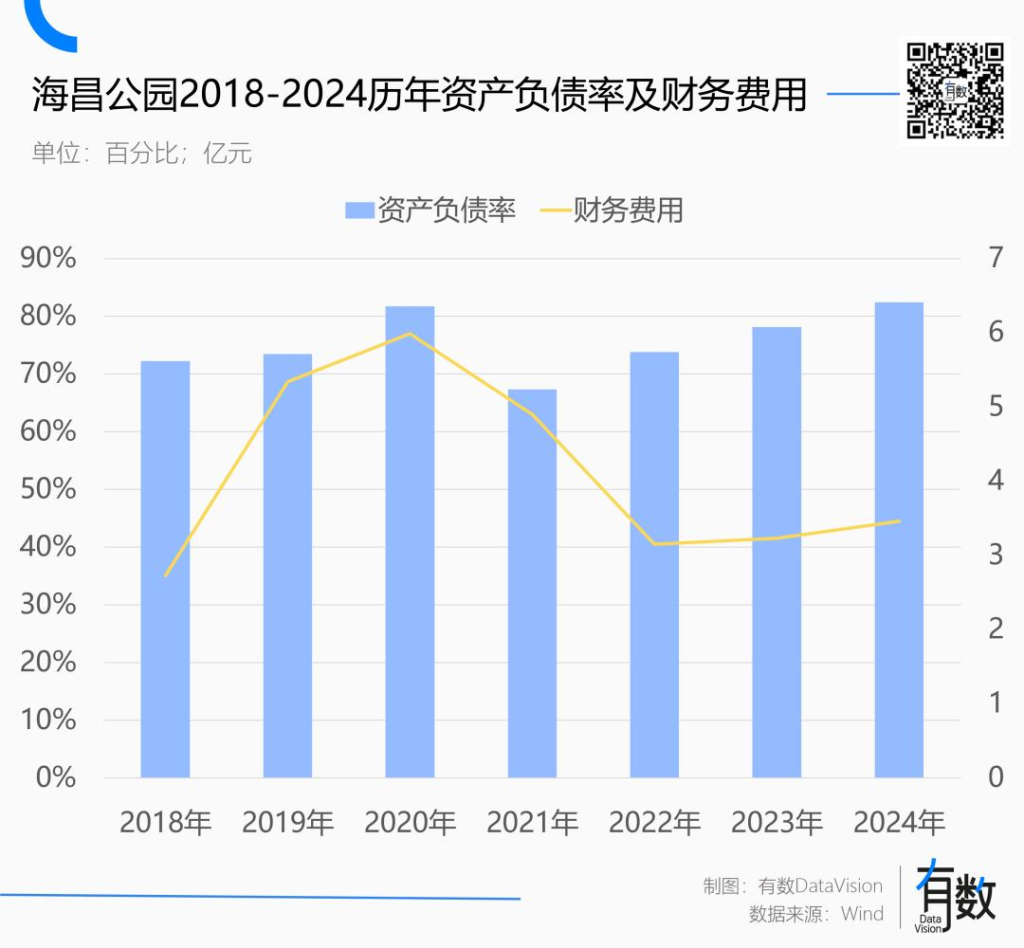

上海海昌海洋公园单日5.2万客流量的辉煌数据背后,是连续五年的巨额亏损。2024年财报显示,其营收仅微增0.08%,亏损却扩大至37.85亿元。问题核心直指海洋生物的高昂养护成本——成年虎鲸日食300斤鱼,白鲸日均饲养成本超万元,水电费单园年耗数千万元。

这种”重资产+高消耗”模式在全球范围内均难以为继:

- 香港海洋公园:近1/3预算用于动物保育,2005年后仅4年盈利,长期依赖政府补贴。

- 法国Marineland Antibes:因动物表演禁令破产,闭园后仍需喂养虎鲸和海豚。

- 大连圣亚:疫情期间靠出售44只企鹅创收1876万元,避免退市。

二、动物福利浪潮下的商业模式崩塌

动物保护法规与公众意识觉醒正在重塑行业规则:

- 表演禁令:欧盟、美国多地逐步禁止虎鲸、海豚表演,海洋公园核心收入来源被切断。

- 伦理争议:社交媒体曝光圈养鲸豚的刻板行为(如重复游动、自残),导致游客流失。

- 替代方案缺失:VR互动、虚拟动物展览尚未成熟,无法弥补实体体验缺口。

三、突围路径:从”卖鱼”到”卖体验”的转型实验

部分海洋公园尝试通过多元化经营自救:

- IP跨界:海昌引入奥特曼、小猪佩奇主题馆,短期提振市值但可持续性存疑。

- 餐饮娱乐化:鲸鲨餐厅人均消费700元,摩天轮、海盗船等设施成营收补充。

- 大熊猫经济:香港海洋公园借”加加””得得”引流,单月客流增19%。

但根本矛盾仍未解决:

- 成本刚性:鱼饲料、水电、兽医费用不随客流波动,淡季仍需”喂养百万年薪员工”。

- 利润天花板:海洋生物互动性弱,文创衍生品开发难度远超熊猫、老虎等陆生动物。

四、行业启示录:文旅项目的生存法则

对比成功案例,海洋公园需借鉴三大策略:

- 轻资产运营:宋城演艺通过可拆卸舞台降低固定成本,净利率达52%。

- IP深度开发:迪士尼二次消费占比超50%,熊出没乐园靠周边产品盈利。

- 政策红利捕捉:西宁野生动物园借”兔狲网红”带动流量,实现低成本引流。

结语

当”鱼主子”们吃掉利润,传统海洋公园必须回答一个根本问题:在动物福利与商业利益的天平上,如何找到可持续的支点?或许答案不在于对抗自然规律,而在于重新定义”海洋体验”——正如香港海洋公园用大熊猫替代虎鲸表演,上海长风海洋世界以”美人鱼秀”转型。未来的赢家,必将是那些能将生物多样性转化为文化叙事能力的玩家。