——百年争议背后的技术狂飙与资本暗影

一、从糖精到农药:投机起家的化工巨头

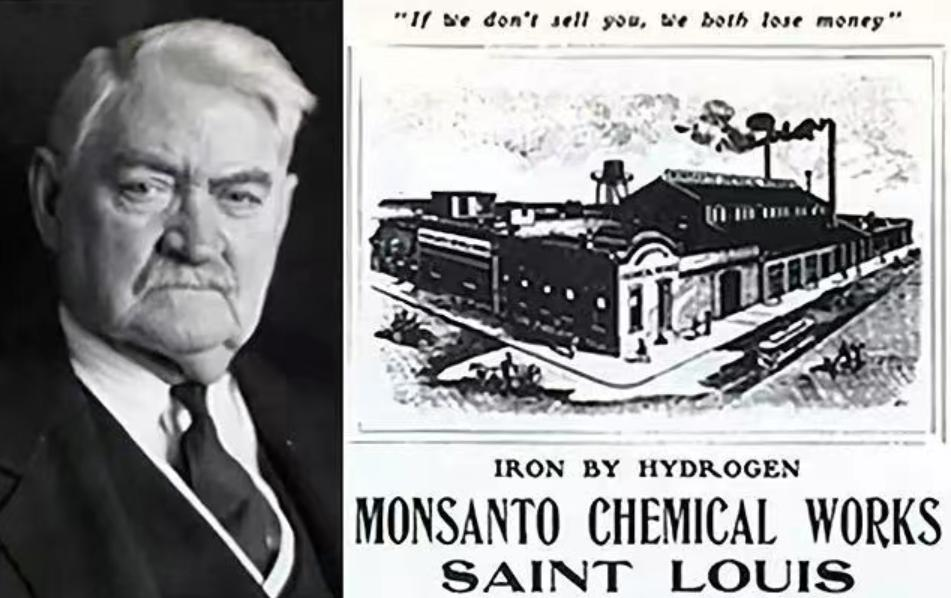

1901年,约翰·弗朗西斯·奎尼以妻子姓氏创立孟山都,凭借规避专利的糖精生产迅速积累资本。一战期间,德国化工品断供让孟山都垄断美国市场;二战中,其生产的尼龙、橡胶催化剂成为军方战略物资,甚至参与“曼哈顿计划”。

但早期扩张已埋下隐患:

- 专利规避:通过添加杂质绕过德国糖精专利,奠定“擦边球”商业文化。

- 多氯联苯(PCB)污染:明知致癌性仍全球销售,导致五大湖生态灾难,2002年内部文件曝光高层早已知情却隐瞒。

二、橙剂与农达:战争毒药的农业遗产

越战期间,孟山都与美军合作研发“橙剂”(含二噁英),导致500万越南人畸形或患癌。战后,其拳头产品“农达”除草剂(草甘膦)虽因低毒性风靡全球,但长期使用被质疑破坏土壤微生物平衡,并与癌症关联。更具争议的是:

- “种子+农药”捆绑模式:1996年推出抗农达转基因作物,农民被迫依赖孟山都种子,形成垄断闭环。

- 法律霸权:农民因种子飘散被起诉案例频发,如加拿大农民珀西瓦尔·施迈泽因田间自然杂交遭索赔100万美元。

三、转基因帝国:效率革命还是生态陷阱?

孟山都通过并购(如收购蔬菜种子公司圣尼斯)控制全球90%转基因种子专利,推动农业规模化生产:

- 积极面:抗虫玉米、大豆减少农药用量30%,助力非洲粮食增产。

- 消极面:单一作物种植导致巴西“超级杂草”泛滥,农民负债率上升;基因污染威胁传统农业(如墨西哥玉米原生种退化)。

四、拜耳收购后的余震:6.7万起诉讼与品牌崩塌

2018年拜耳以630亿美元收购孟山都,却继承其法律与声誉危机:

- 致癌诉讼:累计赔偿超100亿美元,股价暴跌40%。

- 全球抵制:欧盟限制草甘膦使用,印度农民焚烧转基因种子。

拜耳试图剥离农化业务自救,但孟山都的“原罪”已深度捆绑其品牌形象。

五、争议背后的深层逻辑:技术中立还是资本操控?

- 技术双刃剑:转基因技术本身无善恶,但专利垄断扭曲了技术普惠性。

- 农业殖民主义:通过知识产权控制种子市场,发展中国家农民被迫依赖跨国公司。

- 监管漏洞:美国环保署(EPA)长期被指与孟山都存在利益关联,科学评估独立性存疑。

结语:超越非黑即白的评判

孟山都的悲剧在于,它既是粮食安全的贡献者,也是生态危机的推手。其案例警示我们:

- 科技伦理:技术创新需以公共利益为导向,而非资本逐利。

- 全球治理:建立公平的种子专利体系,保障农民权益与生物多样性。

当人类站在粮食安全与生态保护的十字路口,孟山都的遗产迫使我们重新审视:进步的代价,究竟该由谁承担?