“医生,我胃里查出 0.5cm 的息肉,会不会变成胃癌?” 看着胃镜报告,患者李女士手心全是冷汗。这个问题,每天都在消化内科重复上演。当体检报告上出现 “胃息肉” 三个字,很多人第一反应是恐慌。我国胃镜筛查数据显示:30 – 50 岁人群胃息肉检出率高达 22%,而其中 15% 的腺瘤性息肉,正在悄无声息地启动癌变倒计时。那么,胃息肉到底是什么?它又会癌变吗?

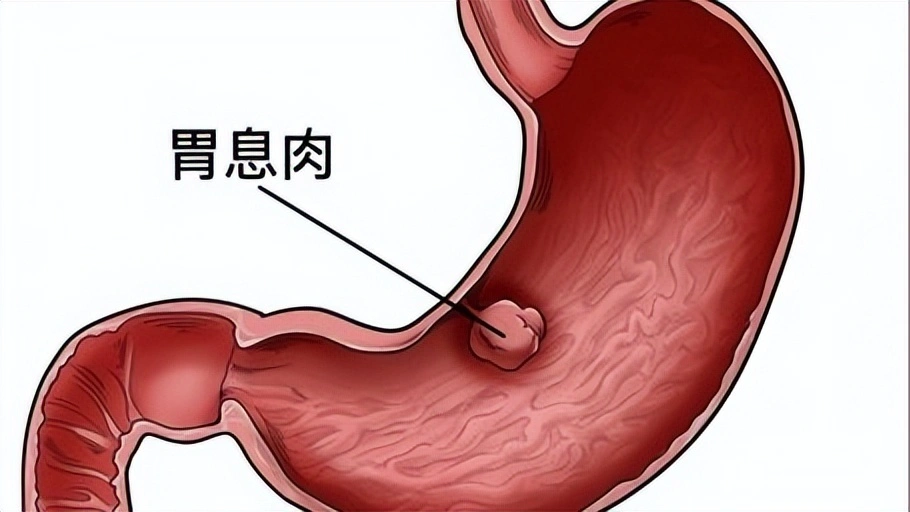

胃里长出 “小肿块”,是怎么回事?

胃息肉是胃黏膜局部增生形成的 “小肿块”,就像皮肤上的痣,但位置在胃里。大多数胃息肉是良性的,但有 3 – 5% 的癌变风险(腺瘤性息肉癌变率高达 30%)。从分类来看,主要有以下几种:

- 增生性息肉:这是最常见的类型,占比 80%。通常小于 1cm,癌变风险低,但需警惕反复炎症刺激。比如,长期的胃部慢性炎症,就可能会刺激增生性息肉发生变化。

- 腺瘤性息肉:属于危险型。大于 1cm,形态不规则,癌变风险高。一旦发现,往往需要更为密切的关注和及时的处理。

- 胃底腺息肉:与长期服用 PPI(如奥美拉唑)有关,一般无害。不过,如果正在长期服用这类药物,也需要定期检查,观察息肉的情况。

至于癌变机制,胃息肉≠癌症,但慢性炎症→息肉→癌变的 “癌前病变” 路径已被证实。尤其当息肉直径>2cm、数量多、合并萎缩性胃炎时,风险显著升高。比如,当胃息肉直径超过 2cm,其癌变的可能性就会大大增加。

你的生活习惯,可能正在 “养” 息肉!

很多人以为胃息肉是 “老年病”,其实它的成因和年轻人的生活方式密切相关:

- 胃炎的 “帮凶”:幽门螺杆菌

幽门螺杆菌(Hp)感染是胃息肉的头号元凶。它像 “寄生虫” 一样钻进胃壁,引发慢性炎症,导致黏膜异常增生。数据显示,80% 以上的胃息肉患者合并 Hp 感染。其警惕信号为长期口臭、反酸、上腹隐痛、黑便。如果发现自己有这些症状,就需要及时检查是否感染了幽门螺杆菌。

- 长期服药:止痛药、护胃药的副作用

- 非甾体抗炎药(NSAIDs),如阿司匹林、布洛芬,长期使用损伤胃黏膜,促进息肉形成。很多人在关节疼痛等情况下,长期自行服用这类药物,却不知道可能对胃部造成的伤害。

- PPI 类药物(如奥美拉唑),用于胃酸过多,但长期服用可能导致胃底腺息肉。因此,服用这类药物,需要严格遵循医嘱,不能随意增减剂量和服用时间。

- 饮食 “雷区”:你可能每天都在 “喂” 息肉

- 腌制食物含有亚硝酸盐,会直接损伤胃黏膜。生活中常见的咸菜、腊肉等,如果长期大量食用,就会增加胃息肉的发病风险。

- 暴饮暴食会使胃酸分泌紊乱,黏膜修复能力下降。很多年轻人聚会时暴饮暴食,却不知这对胃部的伤害极大。

- 高盐饮食中,盐分腐蚀胃壁,诱发慢性炎症。长期食用过咸的食物,会让胃黏膜一直处于受损状态。

- 基因 “彩票”:家族史者的风险翻倍

有胃癌家族史的人群,患胃息肉的概率是普通人的 3 – 5 倍。家族遗传因素在胃息肉的发病中起着重要作用,如果家族中有胃癌患者,那么就需要更加关注胃部健康。

胃息肉的 “伪装术”:这些症状别忽视!

胃息肉早期常无症状,但以下表现可能暴露它的存在:

- 消化不良:上腹胀满、早饱感(吃一点就饱)。如果经常出现这种情况,且排除近期饮食过量等原因,就需要考虑胃部是否出现问题。

- 黑便或呕血:息肉表面溃疡出血,血液在肠道内氧化变黑。一旦发现黑便,千万不能忽视,这可能是胃部发出的严重警示信号。

- 贫血:长期微量出血导致血红蛋白下降。如果不明原因地出现贫血症状,如头晕、乏力等,也需要排查是否因胃息肉出血导致。

- 胃镜下发现:大多数胃息肉是体检时 “意外撞见”。因此,定期体检,尤其是胃镜检查,对于发现早期胃息肉至关重要。

胃息肉发现了怎么办?

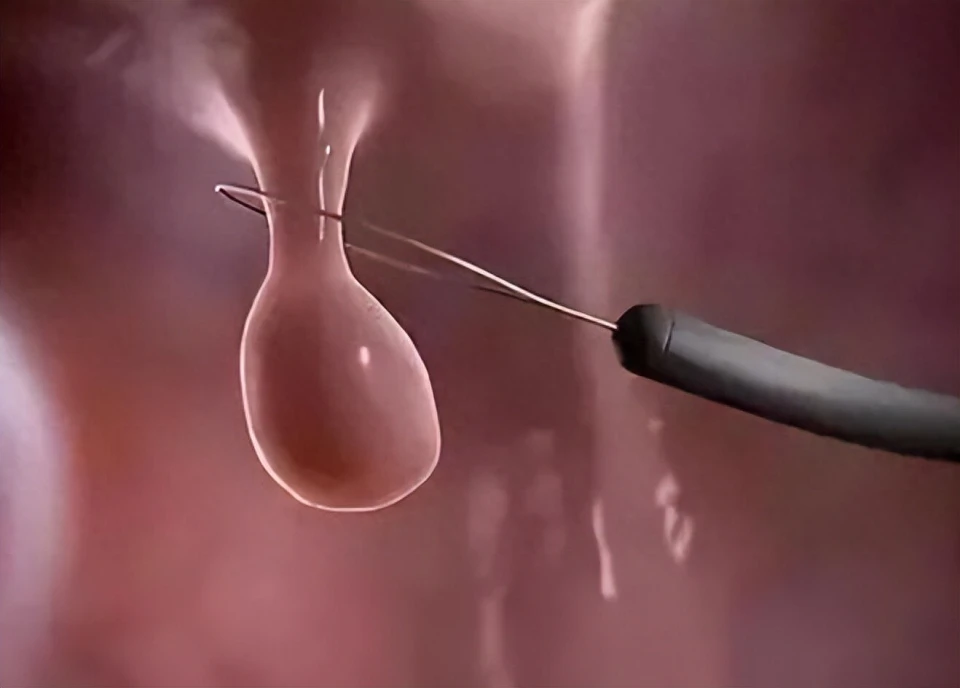

- 切除治疗:早切早安心

- 内镜下切除(EMR/ESD)创伤小、恢复快,是首选方案。对于大多数息肉来说,这种方法能够有效切除,且对身体的影响较小。

- 手术治疗仅适用于巨大息肉或已癌变者。手术相对创伤较大,恢复时间长,所以只有在必要时才会采用。

- 切除后管理:别以为 “一割了之”

- 病理分析要明确息肉类型和是否有癌变。这一步至关重要,能为后续的治疗和复查提供重要依据。

- 定期复查不可少,增生性息肉每 1 – 2 年复查;腺瘤性息肉每 6 – 12 个月复查。通过定期复查,能够及时发现息肉是否复发或出现其他异常情况。

年轻人如何预防胃息肉?这份 “护胃指南” 请收好

- 根除幽门螺杆菌:斩草除根的关键一步

检测方法可采用 C13/C14 呼气试验(无创)、胃镜活检。根除方案为三联 / 四联疗法(抗生素 + 抑酸药),疗程 10 – 14 天。治疗后需复查,避免耐药菌残留。比如,按照医生的嘱咐,规范完成治疗疗程后,一定要去复查,确保幽门螺杆菌被彻底清除。

- 饮食革命:给胃 “减负”

多吃 “护胃食物”:

- 富含维生素 C 的蔬果(猕猴桃、西兰花),具有抗氧化作用,能修复黏膜。这些蔬果在日常饮食中可以多摄入,为胃部健康加分。

- 发酵食品(酸奶、泡菜)能调节肠道菌群,抑制 Hp。适当食用酸奶等发酵食品,对胃部有益。

- 膳食纤维(燕麦、红薯)促进肠胃蠕动,减少有害物质停留。可以将燕麦作为早餐,将红薯作为主食的一部分。

忌口清单为腌制食品、酒精、浓茶咖啡、油炸食品。这些食物对胃黏膜有刺激或损伤作用,应该尽量避免食用。

- 合理用药:别让药物 “伤” 胃

NSAIDs 使用者,必要时配合 PPI 类药物保护胃黏膜。长期服用 PPI 者,每 6 个月复查胃镜,监测息肉变化。在用药过程中,要严格遵循医生的建议,不能自行随意用药。

- 定期体检:胃镜是 “金标准”

高危人群包括有胃癌家族史、长期 Hp 感染者、幽门螺杆菌根除后患者、有萎缩性胃炎、肠上皮化生者。建议频率为普通人群 40 岁起每 2 – 3 年一次胃镜;高危人群 30 岁起每年一次。通过定期体检,能够早发现问题,早进行干预和治疗。

胃息肉不是 “小事”,它是慢性炎症、不良生活方式的 “报警器”。年轻人若忽视它,可能在 30 年后付出生命的代价。所以,一定要重视胃部健康,从生活的点滴做起,呵护好我们的胃。