我国科学家在无创医疗检测领域取得重大突破。天津大学精密仪器与光电子工程学院田震教授团队联合李娇副教授及博士生姚怡昕,成功研发出全球首个基于太赫兹光声效应的无创血钠检测系统。该技术无需抽血或标记,即可实时监测活体生物体内的钠离子浓度,相关成果近日发表于国际权威期刊《光学》,标志着我国在生物医学检测技术领域迈入国际领先行列。

技术突破:破解太赫兹医学应用”水干扰”难题

太赫兹波(频率介于微波与中红外之间)因其低能量、无电离辐射、对生物组织无害等特性,长期以来被视为理想的医学检测工具。然而,其实际应用始终受限于两大瓶颈:

- 水分子强吸收干扰:生物组织中水分会强烈吸收太赫兹波,导致信号衰减;

- 深层组织穿透性差:太赫兹波难以穿透较厚组织实现精准在体探测。

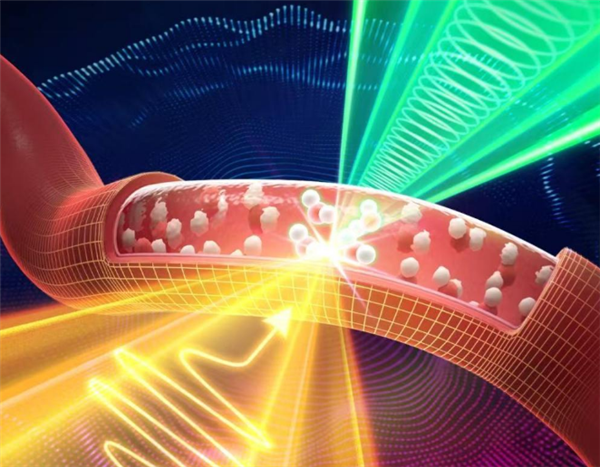

针对这一国际性难题,田震团队创新性地将光声效应与太赫兹光谱技术结合,开发出”光激发-声探测”的新型检测系统。该系统通过发射太赫兹波激发血液中钠离子的振动,产生超声波信号,再由高灵敏度超声换能器捕获并分析信号强度,从而间接获取钠离子浓度数据。这一设计巧妙规避了水分子对太赫兹波的直接吸收干扰,实现了活体环境下的高精度检测。

实验验证:从小鼠到人体的跨越性成果

在动物实验中,研究团队利用该系统对活体小鼠进行了连续监测。结果显示,系统可实时捕捉小鼠体内血钠浓度的动态变化,且数据与传统的有创抽血检测结果高度一致。更令人振奋的是,团队已开展初步人体试验,志愿者测试数据表明,该技术对人体血钠水平的检测同样具有可靠性和稳定性,为临床转化奠定了坚实基础。

“这是全球首次实现无需抽血的长期、实时血钠监测。”田震教授表示,”传统血钠检测需频繁采血,不仅给患者带来痛苦,还可能因样本处理延迟影响诊断时效。我们的技术有望彻底改变这一现状。”

临床价值:精准医疗与慢性病管理的新工具

血钠浓度是评估人体电解质平衡的核心指标,其异常与脱水、肾功能衰竭、心力衰竭及神经系统疾病密切相关。目前临床依赖抽血检测,存在时效性差、患者依从性低等问题。

该无创检测系统的优势在于:

- 无创便捷:无需针刺或化学标记,降低患者痛苦和感染风险;

- 实时动态监测:可连续追踪血钠变化,为急重症患者提供更精准的治疗依据;

- 广阔应用场景:适用于家庭健康监测、慢性病管理及野外急救等领域。

李娇副教授补充道:”下一步我们将优化系统灵敏度,推动其在肾病、内分泌疾病等领域的临床试验,预计未来3-5年内实现产业化落地。”

国际反响:中国原创技术引领医工交叉创新

《光学》期刊审稿人评价称:”该研究解决了太赫兹生物医学检测领域的长期瓶颈,为无创生理参数监测开辟了新路径。”国际同行认为,此项技术不仅推动了基础医学检测手段的革新,更可能催生新一代便携式医疗设备,助力全球精准医疗发展。

天津大学相关负责人表示,团队已申请多项国际专利,并与多家医疗机构展开合作,加速技术转化。这一成果再次彰显我国在医工交叉领域的创新能力,为”健康中国2030″战略提供了关键技术支撑。