暴涨背后的焦虑:当”蛋糕”加速变大,抢食者却更慌了

2025年上半年,中国小游戏市场交出了一份亮眼的成绩单——收入232.76亿元,同比暴涨40.2%,IAA广告变现收入更是突破79.73亿元,占比攀升至34.3%。但这份繁荣并未让从业者松一口气,反而加剧了行业的集体焦虑。

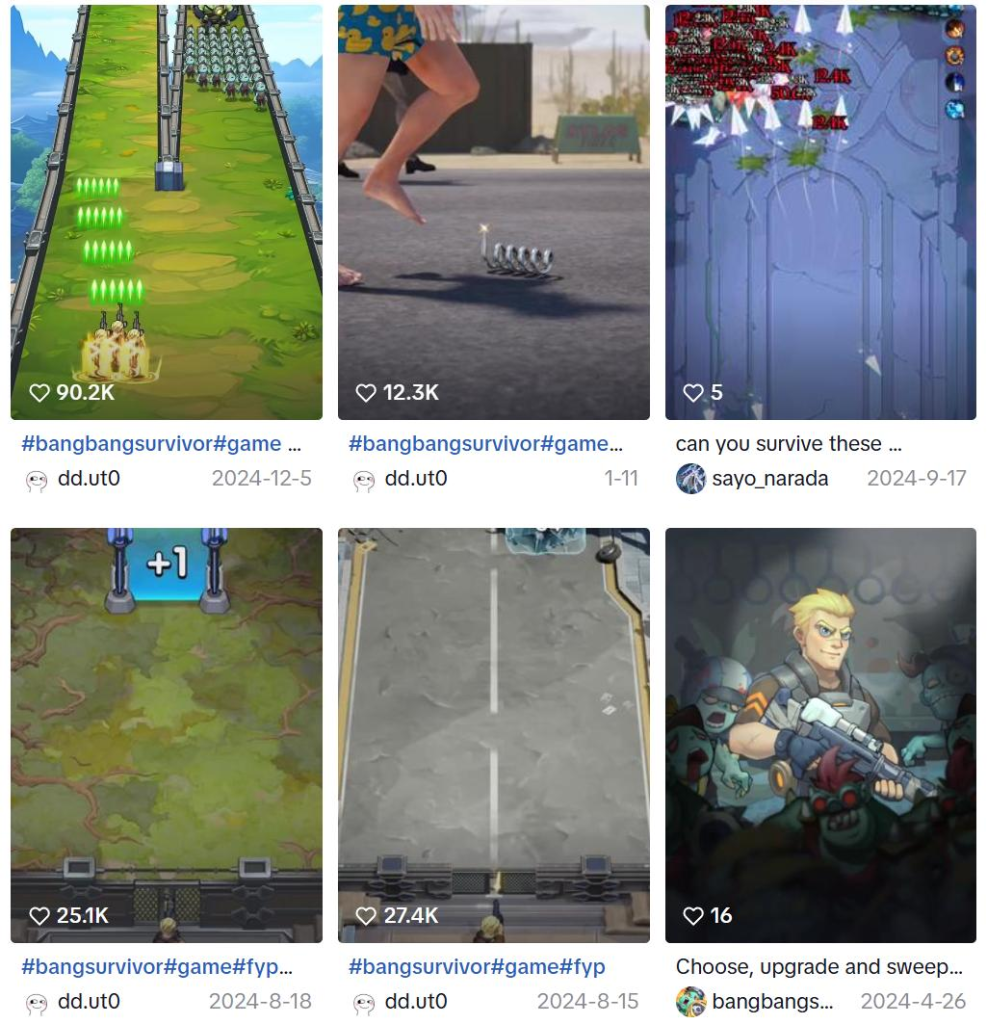

头部厂商的”钞能力”碾压:伽马数据显示,买量成本持续攀升,头部公司凭借资金优势疯狂抢占市场,中小厂商只能在夹缝中求存。微小抖等平台的爆款产品虽偶有亮点,但玩家对”换皮+套路化买量”的耐受度已逼近临界点。”现在用户比厂商还精,同一个玩法看三次就划走。”一位开发者苦笑道。

红利的双刃剑效应:尽管《菇勇者传说》以单月5000万美元流水刷新纪录,4399甚至借此豪掷6亿拿地并承诺年营收45亿,但这样的神话难以复制。DataEye预测2025年市场规模将达610亿,较七年前暴涨10倍——但所有人都清楚,增量红利正在被加速吞噬。就像一位CEO坦言:”现在不是‘能不能赚钱’的问题,而是‘能不能跑赢同行’的生死时速。”

出海狂飙:从东南亚到全球的”抢滩登陆战”

当国内战场沦为巨头的角斗场,厂商们集体将目光投向海外,一场更残酷的”时间竞赛”就此展开。

近邻市场的”内卷困局”

东南亚曾是小厂商的”舒适区”——文化相近、用户习惯相似,《菇勇者传说》在此月流水仍超千万美元。但如今,连港澳台地区的CPA(单用户获取成本)都较去年同期暴涨1.3-1.5倍。”以前投10万能回本,现在得砸30万。”Efun副总裁王青青透露。更尴尬的是,3000万月流水成了出海产品的”及格线”,中小团队连试错成本都难以承担。

欧美中东的”高风险赌局”

当近邻市场饱和,厂商们被迫向欧美、中东等高潜力区域突围。美国市场小游戏投放量同比激增,三消、益智类游戏通过TikTok广告单日广告收入可达8万美元。但这里的挑战更为致命:

- 用户习惯未养成:欧美休闲玩家更倾向付费下载,IAA模式接受度低;

- 付费差异显著:35岁以上女性用户(欧美主力群体)ARPU值高但获客成本更高;

- 本地化门槛:语言、文化、支付系统均需深度适配。

“在德国推一款合成类游戏,光是UI颜色就要调整七八版。”一位出海团队负责人吐槽道。

时间战争:小游戏厂商的三大生存法则

在这场与时间赛跑的游戏中,幸存者们逐渐摸索出三条铁律:

1. 产品迭代:追风口如追命

IAA小游戏的”短平快”特性成为双刃剑——研发周期可压缩至2周,但必须紧跟热点。某团队通过分析TikTok热门挑战赛,将”拧螺丝”玩法融入三消游戏,单月DAU翻倍。”现在立项会上,第一句话永远是‘最近哪个玩法在爆’。”开发者总结道。

2. 精准狙击:用短视频”钓”用户

TikTok、YouTube等平台成为新战场。通过达人剧情化植入(如”阿姨玩消除怒赚养老金”),某款模拟经营游戏获客成本降低40%。”用户不是讨厌广告,是讨厌无聊的广告。”一位营销总监强调,”要让素材像病毒一样传播。”

3. 抱团取暖:本土化才是护城河

依赖TikTok for Business等营销平台获取本土KOL资源,甚至与当地支付商合作推出”话费充值折扣”等特色功能。”在巴西,不用本地信用卡的用户占比60%,绕过这个痛点就等于丢掉一半市场。”某中东团队透露。

未来启示录:卷不动?那就换个姿势卷!

尽管内卷惨烈,但小游戏仍是游戏行业的”希望田野”。相比动辄烧钱数十亿的手游/端游,其低门槛、高迭代、强社交的特性,仍为创新者保留了突围缝隙。

给从业者的建议:

- 警惕”虚假繁荣”:别被短期爆款迷惑,长期主义才是出海真谛;

- 深耕细分赛道:比如针对欧美女性用户的治愈系放置游戏,或中东市场的宗教文化融合玩法;

- 技术降本增效:利用AI生成美术素材、自动化买量投放,把省下的钱砸向用户体验。

正如一位老兵所言:”小游戏没有‘躺赢’,只有不断奔跑的人才能留在牌桌上。” 当610亿市场的硝烟散去,最终存活的或许不是最财大气粗的玩家,而是那些最懂用户、最快反应的”时间管理大师”。