热搜事件始末:一场由虚假信息引发的信任崩塌

近日,招聘平台BOSS直聘因一则离奇简历登上热搜——某”女性求职者”在个人资料中赫然标注”可接受潜规则”,并附上暧昧描述。事件迅速发酵后,平台调查发现:该账号实为男性盗用他人照片伪造身份,所谓”潜规则”更是恶意编造的谣言。这场闹剧不仅让BOSS直聘陷入舆论漩涡,更暴露出招聘行业长期存在的信任危机。

事件关键节点:

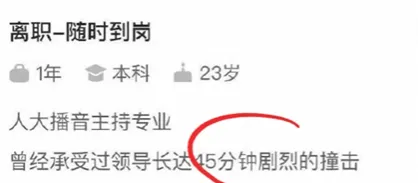

- 虚假信息的传播

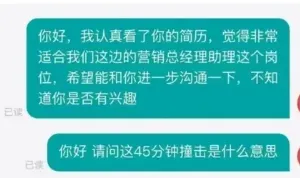

伪造账号以”23岁女性”身份发布简历,用隐晦语言暗示不正当交易。部分HR出于好奇询问,求职者直接承认”就是大家想的那个意思”,导致对话截图在网络疯传。 - 平台的应急处理

BOSS直聘核查后封禁账号,并证实用户为男性冒用他人信息。但负面舆情已扩散,公众质疑平台审核形同虚设。 - 舆论的连锁反应

网友调侃:”不如改名Boss直接背锅””用微信被骗别怪腾讯”,折射出公众对招聘平台监管责任的强烈期待。

荒诞背后的行业顽疾:招聘生态中的多重漏洞

此次事件虽因恶意造假引发,却撕开了招聘平台长期存在的四大隐患:

1. 谐音梗与暗语的监管盲区

- 求职者使用”可接受弹性工作””报销路费”等隐晦表述,HR可能误解为正常福利,实则暗指违规交易。

- 平台AI审核难以识别语境歧义,例如”45分钟”可能被误判为工作时间,实为恶意编造的骚扰细节。

2. 用户身份核验的脆弱性

- 盗图、伪造简历成本低廉:仅需一张网络照片+基础信息,即可伪装成特定性别、年龄的求职者。

- 部分HR为完成KPI放松审核,甚至主动引导灰色交易(如招聘”陪酒专员”却标注”商务助理”)。

3. 平台与用户的责任推诿

- 企业方认为:”聊天内容属于用户隐私,平台无法实时监控数百亿条对话。”

- 求职者抱怨:”HR私下要求微信沟通后,工资缩水、押金诈骗等问题更难追溯。”

4. 灰色产业链的寄生

- 有组织伪造”急招高薪岗位”引流至境外诈骗群。

- 黑产团伙兜售”简历优化服务”,教唆求职者夸大学历或虚构经历。

平台困局:技术与人性的博弈

BOSS直聘等招聘软件的商业模式依赖”直聊+高效匹配”,但这一模式本身暗藏风险:

技术层面的局限性

- AI审核的滞后性:自然语言处理(NLP)难以区分正常沟通与违规暗语。例如”报销差旅费”可能是合理福利,也可能是诈骗话术。

- 人工复核的不可行性:日均千万级消息量,人工团队仅能抽查0.1%的敏感内容,如同大海捞针。

商业模式的副作用

- 流量优先导致监管松懈:平台为吸引企业入驻,降低注册门槛,部分空壳公司得以发布虚假职位。

- 责任边界模糊:当交易转移至微信等第三方平台后,平台常以”非服务环节”为由推脱责任。

破局之道:构建多方共治的安全网络

要根治招聘乱象,需平台、用户、监管部门协同发力:

1. 平台方:技术升级与规则重构

- 强化AI+人工双审核:

运用深度学习模型标记高风险关键词(如”潜规则””弹性福利”),对敏感对话触发人工复核;建立”黑名单共享库”,封禁跨平台的违规账号。 - 全链路交易追踪:

要求关键岗位(如金融、教育)绑定实名认证,对引导至微信沟通的行为发送风险提示,并保留证据链。 - 透明化企业资质:

强制展示营业执照、社保缴纳记录,允许求职者查看企业评价及投诉历史。

2. 用户端:提高警惕与自我保护

- 求职者的”三不原则”:

不轻信”高薪低门槛”承诺,不脱离平台沟通,不随意提交隐私信息(如身份证号、银行卡)。 - HR的合规培训:

企业应定期对招聘人员进行反诈教育,明确禁止以”体检费””服装费”等名义收费。

3. 监管层:完善法规与惩戒机制

- 立法明确平台责任:

参照《网络交易监督管理办法》,要求招聘平台对入驻企业进行实质审核,并对违规行为承担连带责任。 - 建立行业黑名单:

由人社部门牵头,将多次发布虚假职位的企业纳入征信系统,限制其招聘权限。

反思:当技术无法解决人性之恶

BOSS直聘的遭遇并非个例——从58同城到智联招聘,招聘平台始终在”连接效率”与”安全底线”间艰难平衡。此次事件更像一面镜子,照见了数字化时代的集体焦虑:我们既渴望便捷的求职体验,又恐惧隐藏在屏幕后的恶意。

或许,真正的解决方案不在于苛责某一个平台,而是推动整个社会建立更完善的信任机制。正如网友所言:”技术可以过滤垃圾信息,但过滤不了人心的贪婪。”唯有平台、用户与监管者形成合力,才能让招聘市场回归”人岗匹配”的本质。

(结语)

当下一位求职者在BOSS直聘上投递简历时,TA期待的不是热搜上的荒诞剧,而是一个真实、安全、高效的求职环境。这需要所有参与者的共同努力——因为每一次点击背后,都是一个普通人的人生选择。