事件背景:一场早已酝酿的转型

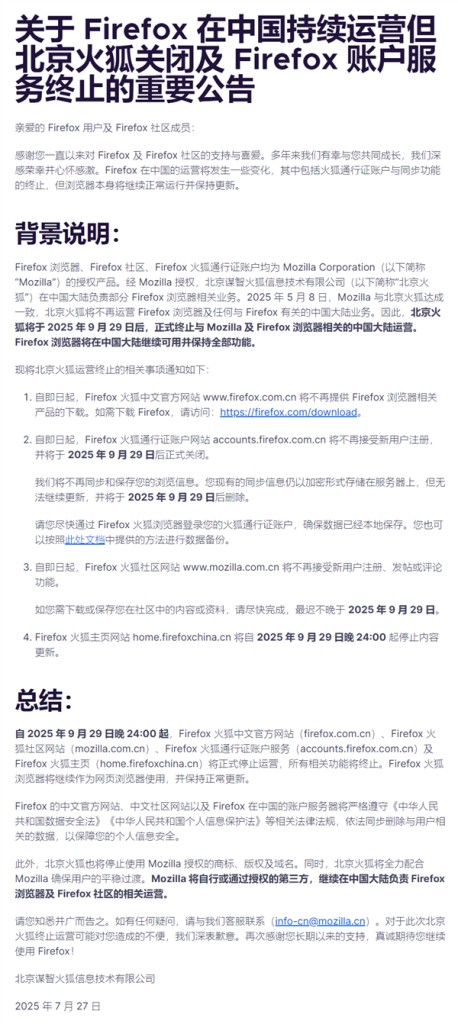

2025年7月27日,北京谋智火狐信息技术有限公司(以下简称“北京火狐”)发布公告,宣布将于2025年9月29日正式终止中国大陆地区的Firefox浏览器相关运营业务,包括关闭火狐通行证账户体系及同步功能。但与此同时,Mozilla官方明确表示,Firefox国际版(全球通用版本)将继续在中国大陆正常使用,且功能不受任何限制。这一决定看似突然,实则是Mozilla全球战略调整与本土化运营困境长期博弈的结果。

核心变化:哪些服务将终止?哪些不受影响?

根据公告细节,此次调整的核心影响集中在中国大陆本土化服务体系,而非浏览器本身的使用:

- 终止的服务:

- 火狐通行证账户(Firefox Account):这是Mozilla提供的跨设备同步服务,用户可通过该账户同步书签、历史记录、密码、扩展程序等数据。北京火狐关闭后,中国大陆用户的通行证账户将于9月29日后停止服务,未迁移的数据将被永久删除。

- 北京火狐公司的本地运营:作为Mozilla在中国大陆的授权合作伙伴,北京谋智火狐负责部分本土化业务(如合规适配、本地技术支持等),但其运营权将于同日终止。

- 不受影响的服务:

- Firefox浏览器国际版:用户仍可通过官网直接下载国际版(通常以“Firefox for Desktop/Android/iOS”全球通用版本为主),其所有功能(包括扩展商店、隐私保护模式、多语言支持等)均保持完整,且无需依赖火狐通行证账户即可使用基础功能。

- 浏览器本体更新:Mozilla官方强调,Firefox浏览器在中国大陆的访问和更新不会中断,国际版将通过全球服务器持续推送安全补丁和功能升级。

背后原因:本土化成本与全球战略的再平衡

Mozilla此次调整并非针对中国市场“一刀切”,而是基于多重因素的综合考量:

1. 本土化运营的长期挑战

北京火狐自成立以来,主要承担两项核心职能:一是协助Firefox适配中国网络环境(如兼容国内主流搜索引擎、输入法等);二是提供本地化用户支持(如账户服务、技术反馈)。然而,近年来中国互联网生态的变化(如政策合规要求提高、本土浏览器竞争加剧)使得本土化成本持续攀升。

- 账户体系的局限性:火狐通行证账户虽为国际用户提供便捷的跨设备同步,但在中国市场,用户更倾向于使用本地化服务(如微信账号绑定、国内云存储同步),导致该功能的实际使用率较低。

- 技术支持压力:Mozilla作为非营利组织,资源有限,难以针对中国市场的特殊需求(如网络审查适配、本地化功能开发)投入大量人力物力。

2. 全球战略的优先级调整

Mozilla近年来的核心目标是聚焦“隐私保护”和“开源生态”,将资源集中于核心产品创新(如Firefox Quantum引擎升级、AI辅助功能开发)和全球市场拓展(尤其是欧美、东南亚等高增长区域)。相比之下,中国大陆市场的营收贡献有限(浏览器市场份额长期不足1%),且需要持续投入本土化成本,战略性价比逐渐降低。

3. 国际版的“隐形替代”

事实上,许多中国用户早已通过国际版Firefox满足需求——该版本无需依赖本土化账户体系,且通过技术手段(如修改DNS或使用镜像站点)可正常下载和更新。Mozilla显然意识到,国际版已能覆盖大部分用户的核心需求(浏览、隐私保护),无需再维持高成本的本土化运营。

对用户的影响:数据迁移与替代方案

此次调整主要影响依赖火狐通行证账户的用户,尤其是以下两类群体:

1. 需要数据同步的用户

若用户此前通过火狐通行证账户同步书签、密码等数据,需在9月29日前通过以下方式备份:

- 登录火狐通行证账户,手动导出书签(浏览器设置中选择“导出书签为HTML文件”);

- 记录重要密码(建议使用密码管理工具如Bitwarden、1Password备份);

- 扩展程序需重新安装(国际版扩展商店仍可访问,但需单独下载)。

2. 依赖本土化服务的用户

若用户此前通过北京火狐获取本地技术支持或适配服务,后续需直接联系Mozilla全球支持团队(通过官网提交工单),或转向国内浏览器厂商(如QQ浏览器、搜狗浏览器)的同类功能。

替代方案推荐

对于希望继续使用Firefox核心功能的用户:

- 国际版Firefox:直接访问Mozilla官网(需科学上网)或通过可信镜像站点下载,无需账户即可使用基础浏览功能;

- 其他隐私浏览器:若注重隐私保护,可考虑Brave(内置广告拦截)、DuckDuckGo浏览器(强调无追踪)等替代品;

- 国内浏览器:若依赖本地化服务(如搜索引擎集成、国内网站兼容性),可选择QQ浏览器、UC浏览器等。

行业影响:国际互联网企业的本土化困境

火狐中国的调整并非个例,近年来,多个国际互联网产品(如Evernote印象笔记、Google部分服务)均因本土化成本过高或政策合规压力,选择收缩中国业务或调整服务模式。这一趋势反映出国际企业在中国市场的普遍挑战:

- 政策与文化的双重门槛:中国互联网生态的特殊性(如数据本地化要求、内容审查机制)要求企业投入大量资源适配,而全球统一的隐私与数据政策(如Mozilla的“无追踪”原则)可能与本地需求冲突;

- 本土巨头的竞争挤压:中国浏览器市场被腾讯、百度、360等本土厂商主导,其通过深度绑定本地服务(如微信生态、搜索引擎)形成护城河,国际产品难以突破;

- 商业回报与成本的失衡:对于非营利组织(如Mozilla)或以广告为主要营收的企业(如Google),若中国市场无法贡献显著收益,持续投入本土化运营的合理性将受到质疑。

未来展望:Mozilla的全球野心与中国角色的再定位

尽管关闭北京火狐公司并终止本土化账户服务,Mozilla并未完全放弃中国市场——国际版Firefox的持续可用,表明其仍将中国视为重要的潜在用户群体。未来,Mozilla可能采取以下策略:

- 轻量化运营:通过官网直接提供国际版下载,依赖用户自发传播和技术社区支持(如国内Firefox爱好者论坛),降低本土化成本;

- 功能适配优化:针对中国用户需求,优化国际版的本地化功能(如集成国内搜索引擎快捷入口、提升中文界面友好度);

- 聚焦核心价值:继续强化Firefox的隐私保护、开源生态等差异化优势,吸引注重数据安全的中国技术用户。

对于中国用户而言,此次调整既是挑战(需适应数据迁移和功能变化),也是机遇(倒逼国内浏览器厂商提升隐私保护功能)。而Mozilla的决策,也再次印证了国际互联网企业在全球化与本土化之间寻找平衡的复杂性——在尊重本地市场规则的同时,如何坚守核心价值,将是所有企业必须面对的长期命题。