一、从“造梦工厂”到“解约风暴”:丝芭传媒的崩塌之路

- 顶流出走与信任崩塌

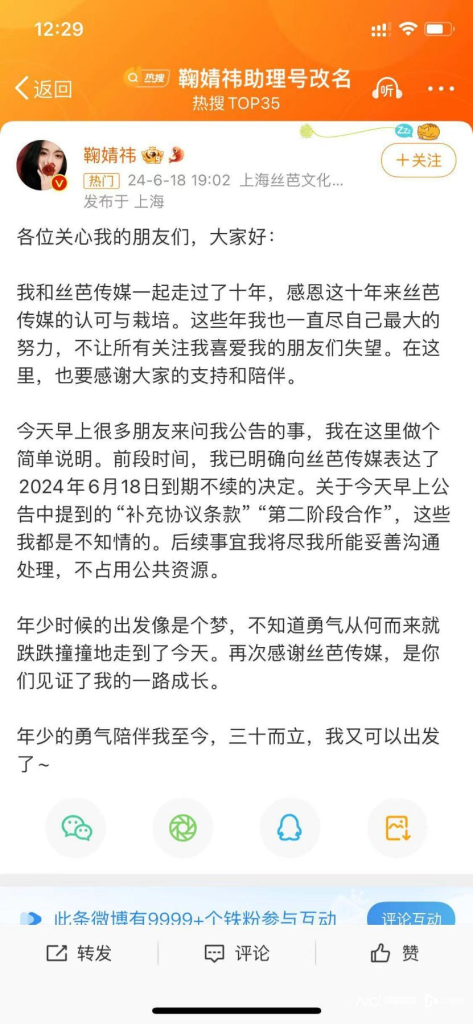

丝芭传媒的危机在2025年集中爆发:继“四千年美女”鞠婧祎因合约纠纷公开反目后,赵粤、王奕、郑丹妮等核心成员在10天内接连解约。鞠婧祎事件尤为典型——公司声称手握“自动续约”补充协议,艺人却以“笔迹造假”诉诸法律,双方关系彻底破裂。这种信任崩塌并非孤例,黄婷婷、戴萌等早期成员也曾因收入分配不公、资源限制等问题与公司对簿公堂,十年内纠纷超20起。 - “血汗工厂”的运作逻辑

丝芭的商业模式被指为“韩式外壳下的封建管理”:- 合同陷阱:7-20年超长合约、自动续约条款、高额违约金(如黄婷婷需赔偿350万但账户仅剩9万元);

- 资源垄断:80%资源集中于TOP5成员,其余人沦为“剧场奴隶”(张语格称五年内80%时间重复公演);

- 健康剥削:王奕因38小时连续工作晕倒送医,郑丹妮日服六种胃药,艺人身心健康被漠视。

- 资本游戏的溃败

丝芭曾凭借SNH48的“养成系”模式估值数十亿,但过度依赖粉丝经济(如王奕粉丝8年打投3000万却换不来基础资源)导致模式失灵。2025年股权冻结1.2亿元、旗下公司被强制执行,暴露其资金链危机。

二、行业缩影:内娱经纪公司的集体困境

- 头部依赖与转型失败

丝芭的困境与乐华娱乐、哇唧唧哇等公司形成镜像:- 乐华上市后股价腰斩,营收仅靠王一博支撑;

- 哇唧唧哇因版权纠纷和资源分配失衡遭粉丝诟病;

- 嘉行传媒在杨幂、迪丽热巴相继出走后,被迫转向IP影视开发。

- 日韩模式的启示与内娱的滞后

对比韩国SM娱乐的“七年合约+动态分成”、日本杰尼斯的艺人健康管理体系,内娱仍停留在“压榨青春”的速成经济阶段。丝芭等公司忽视长期内容力,沉迷于“流量至上”的短视策略。

三、破局之道:从“压榨系”到“共创型”生态

- 合约与分配改革

- 缩短合约年限,明确资源分配规则(如阶梯式分成);

- 建立第三方医疗监督机制,限制工作时长。

- 艺人主体性的觉醒

新一代偶像如郑丹妮提出“挣脱束缚寻找自由”,赵粤强调“从商品到主体”的身份重构,反映Z世代对工作自主权的追求。 - 粉丝经济的范式转移

粉丝从“提款机”转向“共建者”,要求经纪公司提供真实人格共鸣而非数据泡沫。王奕粉丝支持其诉讼、郑丹妮退团获舆论声援,标志公众对偶像产业的评判标准变化。

结语:偶像产业的“文艺复兴”契机

丝芭的危机实为行业转型的催化剂。当“养成系偶像”沦为资本游戏的牺牲品,唯有将艺人视为合作伙伴而非资产,将粉丝视为参与者而非消费者,才能重建可持续的娱乐生态。正如黄婷婷解约后的感慨:“从井底爬出重见阳光”——偶像产业的真正价值,在于搭建让星辰自由闪耀的苍穹,而非铸造困住青春的牢笼。