一、风口浪尖上的预制菜:从”厨房革命”到”信任危机”

当江西某中学学生家长在社交平台晒出孩子午餐盒饭照片,并质疑”是否为预制菜”时,这场始于地方的教育话题迅速演变为全国性的公共讨论。短短一周内,”预制菜进校园”相关话题阅读量突破5亿次,微博热搜榜连续三天位列前三。

争议焦点直指三大核心问题:

- 知情权缺失:家长普遍反映,学校未提前告知餐食来源,孩子食用后出现腹泻、过敏等症状时难以追溯责任;

- 标准模糊:市场监管总局数据显示,目前全国预制菜相关企业超7万家,但仅有13%通过HACCP或ISO22000认证;

- 健康疑虑:中国疾控中心营养所调查显示,67%受访者认为预制菜”营养价值低于现制餐食”。

这场风波折射出更深层的矛盾——当工业化生产遇上民生刚需,如何在效率与安全之间找到平衡点?

二、解码预制菜:被误解的”科技与狠活”?

(1)概念澄清:预制菜≠”隔夜饭”

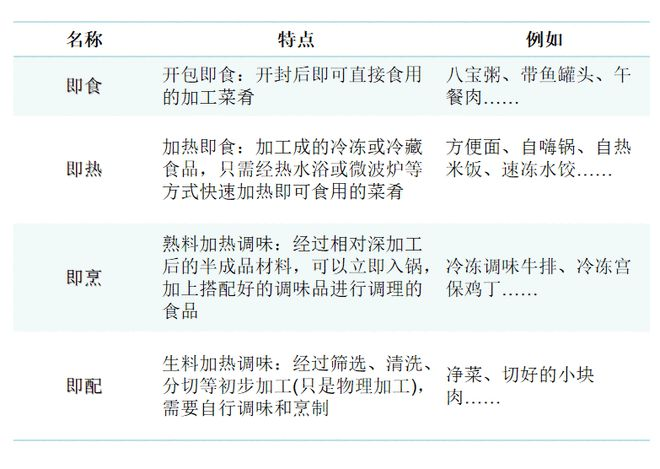

中国烹饪协会副会长冯恩援指出:”预制菜是食品工业化的必然产物,其本质是通过标准化流程提升餐饮效率。”根据加工深度可分为四类:

- 即食类(八宝粥、罐头)

- 即热类(自热火锅、速冻水饺)

- 即烹类(净菜搭配调料包)

- 即配类(切配好的净菜)

关键误解破除:

❌ “所有预制菜都含防腐剂” → 实际上真空锁鲜技术可使多数产品无需添加;

❌ “营养价值极低” → 营养流失主要发生在烹饪环节,与是否预制无必然关联。

(2)产业图谱:万亿市场的AB面

- 增长动能:美团研究院报告称,2023年预制菜线上销量同比增长128%,年轻群体贡献超60%订单;

- 隐忧浮现:江苏省消保委抽检发现,15%样品存在菌落总数超标问题,部分企业为延长保质期违规使用添加剂。

典型企业案例对比:

| 企业类型 | 代表品牌 | 优势 | 暴露问题 |

|---|---|---|---|

| 连锁餐饮 | 西贝莜面村 | 中央厨房标准化 | 菜品同质化严重 |

| 供应链端 | 安井食品 | 全冷链配送体系 | 农药残留偶发超标 |

| 新锐品牌 | 空刻 | 高颜值包装设计 | 过度依赖调味料掩盖品质缺陷 |

三、校园困局:为何预制菜在此成为众矢之的?

(1)特殊场景下的风险放大效应

- 群体敏感性:中小学生处于生长发育期,对食品安全容错率极低;

- 监管盲区:校园食堂外包普遍存在”低价中标”现象,部分企业为压缩成本降低原料标准。

实地调查发现:

- 某中部省份学校食堂招标文件显示,预制菜供应商入围价仅为市场零售价的40%;

- 家长委员会抽样送检发现,部分餐盒饭菌落总数超标3倍。

(2)信任崩塌的连锁反应

从”土坑酸菜”事件到此次校园风波,消费者对食品行业的信任度持续走低。中国社科院调查显示,仅有28%公众相信企业会主动保障食品安全,这一数字较五年前下降15个百分点。

四、破局之道:构建多方共治新生态

(1)政策层面亟待补位

- 国家标准空白:农业农村部已启动《预制菜生产许可审查细则》制定工作,预计2024年出台;

- 追溯体系强化:浙江试点”浙食链”系统,实现预制菜从农田到餐桌的全程溯源。

(2)行业标准需细化落地

中国食品科学技术学会建议:

- 强制标注”预制菜身份标识”及加工方式;

- 设立校园预制菜”白名单”制度,准入企业需通过第三方年度审核。

(3)技术创新驱动品质升级

行业龙头正探索解决方案:

- 锁鲜技术突破:三全食品研发出-18℃超低温锁鲜工艺,维生素保留率达90%以上;

- 营养强化方案:味知香联合高校开发高蛋白预制菜配方,满足健身人群需求。

(4)消费者教育任重道远

上海市消保委开展科普活动显示:

- 仅35%受访者能正确区分预制菜与现制菜;

- 82%愿意为”透明厨房”认证的预制菜支付溢价。

五、未来展望:预制菜能否赢得”舌尖上的信任”?

这场争议本质上是工业化生产与传统餐饮文化的碰撞。中国工程院院士孙宝国指出:”预制菜不是洪水猛兽,关键在于建立全链条质量管控体系。”

变革信号已现:

- 资本动向:2023年上半年预制菜赛道融资额同比下降40%,投资者更青睐具备供应链优势的企业;

- 消费升级:高端预制菜市场增速达37%,有机食材、低糖低盐成为新卖点。

正如一位资深餐饮人所言:”预制菜的未来不在校园食堂的餐桌上,而在每个家庭对便捷与健康的平衡选择中。”唯有以透明换信任,以质量赢口碑,这个万亿产业才能真正实现可持续发展。

结语:当我们在讨论预制菜时,本质上是在追问一个根本问题——在效率至上的现代社会中,我们愿意为食品安全付出多少成本?这场始于校园的风波,或许正是推动整个行业走向规范的契机。