事件背景:一碗馒头的跨国风波

2025年8月下旬,一则关于”四川航空向乘客发放馒头被韩国网民质疑不卫生”的消息突然登上微博热搜榜。据多家媒体报道,部分韩国网民在海外社交平台(如X、YouTube等)发布视频或图文内容,声称在搭乘川航航班时,机组人员直接将裸露在空气中的馒头、花卷等中式面点发放给乘客,且未使用独立包装,质疑这种餐食供应方式不符合卫生标准。

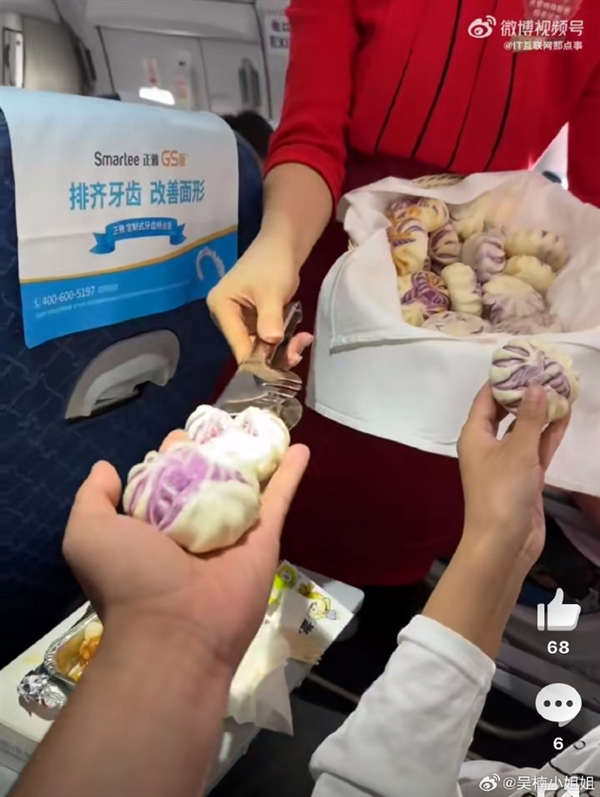

争议焦点集中在两个细节:一是馒头作为无包装的传统面点,直接由乘务员手持递送;二是部分乘客拍摄的照片显示,餐车上的馒头与金属托盘接触,未覆盖防尘薄膜。这些画面经社交媒体放大后,迅速引发韩国网民的激烈讨论,甚至有极端言论称”中国航空餐食管理落后””馒头可能沾染细菌”。短短数小时内,相关话题在Twitter韩国区阅读量突破500万次,部分网民还翻出过去川航提供烤土豆(带皮)、包子等中式主食的案例,指责航空公司”忽视国际乘客的饮食安全需求”。

川航回应:还原事实与专业解释

面对突如其来的舆论风暴,四川航空官方客服在8月27日上午作出正式回应。客服人员首先澄清,机上餐食属于航空公司免费提供的服务范畴,具体内容会根据航班航线、飞行时长及乘客构成动态调整。”不同航班的餐食可能完全不同,比如国内短途航线常见包子、粥品,国际长途则多提供西式冷餐或热食套餐。”对于争议中的馒头,客服明确表示:”目前大部分航班发放的主食均为预包装餐盒形式,例如密封的面包、糕点或盒饭。若出现馒头、花卷等无包装中式面点,通常也会放置在专用餐盘或加盖容器中传递。”

针对韩国网民特别提及的”手递馒头”场景,客服坦言”暂时不了解具体案例细节”,但强调川航始终遵循中国民航局及国际航空食品卫生标准(如HACCP体系),所有餐食从制作到配送均经过严格流程管控。”例如烤土豆这类带皮食材,我们也会确保表皮完整且经过高温杀菌处理;若涉及无包装主食,乘务员会佩戴手套操作,并尽量缩短餐食暴露在空气中的时间。”此外,川航方面承诺已将此次热搜争议记录在案,后续将联合地勤、空乘及餐食供应商核查相关航班的服务细节,并向公众反馈调查结果。

三、舆论撕裂:文化差异还是偏见作祟?

事件发酵后,中国网友的反应呈现两极分化。部分理性声音指出:”馒头的卫生问题被过度放大,韩国人自己吃的泡菜、生鱼片不也常因发酵工艺或储存条件被诟病?”有网友翻出数据对比——韩国食品药品安全部2024年报告显示,该国全年因生食海鲜引发的诺如病毒感染病例超2000例,而中国民航近五年未发生因主食餐食导致的群体性健康事件。更有幽默评论称:”川航的馒头至少是现蒸的,比某些廉价航空的冷三明治强多了!”

与此同时,韩国网络上的讨论则掺杂着复杂的情绪。一些网民借题发挥,将矛头指向中国整体餐饮卫生水平,声称”中国街头小吃摊都不戴手套,何况飞机上”;但也有不少声音持反对态度,例如旅居中国的韩国博主@SeoulTraveler发文称:”我在川航多次搭乘航班,从未遇到馒头直接裸露发放的情况,通常都是放在干净餐盘里,乘务员也会提醒用纸巾垫着拿取。这次争议更像是某些人刻意找茬。”更有韩国美食家分析指出:”馒头作为蒸制面点,高温加工过程已杀灭绝大多数微生物,只要不是长时间暴露在污染环境中,其卫生风险远低于未煮熟的肉类或生食。”

深层剖析:东方饮食文化的认知鸿沟

这场看似围绕”一块馒头”的争论,实则折射出中韩两国在饮食传统、卫生观念及跨文化交流中的深层差异。

1. 饮食文化的符号意义

在中国,馒头不仅是日常主食,更是承载着家庭温暖与传统技艺的文化符号。从山西老面馒头到江南酒酿馒头,蒸制过程中产生的蓬松口感与麦香被视为”烟火气”的代表。川航等航空公司提供馒头、花卷等中式面点,本意是为国内乘客提供熟悉的味道,亦是对传统饮食文化的传承。然而,在韩国网民眼中,未包装的馒头却被异化为”不卫生”的象征,反映出其对非工业化食品形态的天然警惕。

2. 卫生标准的差异化解读

韩国作为高度工业化的国家,其餐饮卫生管理更依赖标准化流程与可视化规范。例如,韩国便利店出售的紫菜包饭必须标注生产日期精确到分钟,炸鸡店需公示油温监测记录,这种”看得见的卫生”深入人心。相比之下,中国传统餐饮更注重”过程可控”——蒸笼的密封性、厨师的操作规范、餐具的清洁频率等隐性环节往往被视为核心保障。当韩国网民以己度人,用”是否独立包装”作为唯一卫生评判标准时,便容易忽视中式餐食背后的工艺逻辑。

3. 跨文化沟通的缺失

此次争议的另一重痛点在于信息不对称。部分韩国网民通过碎片化社交媒体内容形成刻板印象,却鲜少了解中国民航的实际操作规范;而国内网友则因长期处于本土语境,对海外舆论场的敏感点缺乏共情。例如,川航客服提到的”动态调整餐食”原则,本质上是基于乘客构成的精准服务(如国内航线多供应当地人喜爱的面食,国际航线则兼顾多元需求),但在缺乏背景说明的情况下,容易被误解为”随意发放不卫生食品”。

行业启示:如何化解”舌尖上的误会”?

此次馒头风波虽属个案,却为国际航空服务提供了重要参考。

1. 细节优化:尊重文化习惯与卫生诉求

航空公司可在保留传统餐食特色的同时,通过微小改进提升乘客体验。例如,为无包装中式面点配备可降解纸托或食品级薄膜覆盖,既保持风味又打消卫生顾虑;针对国际乘客密集的航线,提前在餐食菜单中标注”传统蒸制面点,高温加工确保安全”等说明文字。

2. 透明沟通:建立双向信任机制

面对跨国争议,企业需更主动地阐释服务逻辑。川航后续若能通过官方渠道发布餐食制作流程图解(如蒸馒头的全程监控、乘务员操作规范培训记录),或邀请外籍乘客参与餐食体验日,将有助于消除误解。事实上,此前新加坡航空曾因提供”无包装椰浆饭”引发类似讨论,最终通过公开食材溯源信息与烹饪视频成功化解危机。

3. 文化包容:超越偏见的对话

无论是中国的馒头还是韩国的泡菜,都是人类饮食文明的瑰宝。与其纠结于”哪种食物更卫生”,不如以开放心态理解不同文化的生存智慧——正如微生物学家所言:”真正的食品安全源于科学管控,而非形态偏见。”当韩国网民批评川航馒头时,或许更应反观本国便利店售卖的”裸装紫菜包饭”;而中国网友调侃韩国泡菜卫生问题时,也需警惕陷入”以牙还牙”的对立思维。

结语:一场风波背后的文明互鉴契机

从川航馒头到韩国泡菜,这场跨国舆论战的本质并非卫生标准的较量,而是不同文化在现代化进程中如何相互理解、彼此尊重的缩影。正如一位网友的留言:”下次坐川航,我要主动要个馒头尝尝——毕竟,能让韩国人吵翻天的中国味道,肯定差不了!”或许,这正是”舌尖上的外交”最生动的注脚:在争议中寻找共识,在差异中发现共鸣,让世界通过一道道主食,读懂一个更真实、多元的中国。