eSIM入局手机圈:从“边缘尝试”到“正式入场”

曾几何时,eSIM(嵌入式SIM卡)技术在国内市场始终处于“偏科”状态——智能手表、平板电脑、物联网设备早已拥抱这一技术,通过取消实体卡槽实现更紧凑的设计与灵活的通信管理;而占据大众日常核心的手机领域,却始终未能突破实体SIM卡的“铜墙铁壁”。尽管业界关于“手机取消实体卡槽”的讨论持续多年,但受限于政策、运营商配合度及用户习惯,eSIM在手机上的应用始终雷声大雨点小。

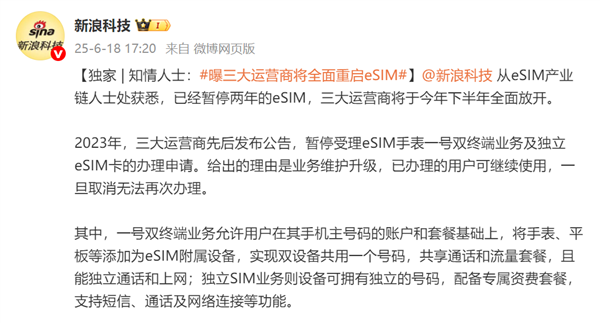

然而,2025年下半年,三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)明确释放信号:将全面重启并推进eSIM手机业务。尤其是中国联通率先放出手机eSIM开通页面,标志着这一技术正式迈入国产手机核心应用场景。这意味着,未来用户购买的新款国产手机,很可能不再配备传统的实体SIM卡槽,转而通过芯片内置的eSIM实现通信功能,“无卡化”手机或将成为现实。

eSIM的技术优势:更小的空间,更灵活的体验

从原理上看,eSIM的本质是将传统SIM卡的通信功能集成至设备芯片中,彻底取消了物理卡槽的占用。这一改变看似微小,实则为手机设计带来了多重可能性:

- 硬件优化:释放的卡槽空间可被用于扩大电池容量(提升续航)、升级摄像头模组(增强影像能力),或直接推动手机向更轻薄化方向发展;

- 携号转网简化:理论上,用户无需再前往营业厅排队办理,通过空中写号即可在线完成号码迁移,减少对运营商线下服务的依赖;

- 多号码管理便捷化:一张eSIM芯片可存储多个手机号码(虽不能同时激活使用),出国旅行时可通过手机应用快速开通当地运营商服务,无需购买实体漫游卡;

- 物联网协同:作为智能设备的通用通信方案,eSIM与手机的无缝衔接将进一步推动“人-物-网”的深度融合。

这些优势让eSIM被视为手机通信技术的“下一站”,尤其在追求极致设计与高效管理的年轻用户群体中,其吸引力不言而喻。

现实挑战:便利背后的“隐形门槛”

尽管前景广阔,但eSIM在国内手机市场的落地绝非一蹴而就。从当前情况看,其推广仍面临多重阻碍,用户若盲目期待“无缝切换”,反而可能遭遇诸多不便。

1. 换机流程复杂化:丢失旧机=可能“失联”

传统实体SIM卡的换机操作极为简单——拔出旧卡插入新卡即可。但eSIM时代,号码迁移需要用户在旧手机上手动注销eSIM配置文件,并在新设备上重新下载并激活。若旧手机丢失或损坏,用户必须亲自前往线下营业厅办理注销手续,否则可能导致号码无法转移。对于经常需要更换设备进行评测的硬件从业者而言,甚至可能因频繁操作触发运营商风控,面临账号封禁风险。

2. 办理流程依赖线下:线上“空中写号”尚未普及

在欧美市场,运营商(如T-Mobile、Verizon)已实现eSIM套餐的线上快速开通——用户扫码二维码即可完成号码写入,全程无需到店。然而,国内受限于监管政策与运营商服务模式,目前仍以线下办理为主。例如,中国联通要求首次办理eSIM手机业务的用户必须“上门办理”或“到厅办理”。若这一模式延续,eSIM的“便捷性”将大打折扣,与实体SIM卡的插拔即用相比并无本质优势。

3. 出国使用限制多:境外网络连接成本高

全球仍有大量国家和地区以实体SIM卡为主流,仅支持eSIM的手机在这些区域可能面临“断网危机”。虽然用户可通过购买eSIM旅游卡(如运营商预制的漫游数据套餐)临时连接网络,但这类产品的定价普遍高于当地实体旅游SIM卡,且有效期较短(通常为几天至数周)。此外,国行手机对境外eSIM的支持存在严格限制——国内版设备通常仅允许激活国内运营商的eSIM套餐,境外eSIM需在出国后才能启用;而国际版设备则无法使用国内运营商的国内套餐。这意味着,若用户购买了仅支持eSIM的国行手机,在国内将无法享受部分低价高流量的实体卡套餐,出境后也可能面临适配难题。

4. 运营商进度分化:全国普及至少需三五年

目前三大运营商对eSIM手机业务的态度呈现明显差异:中国联通最为积极,已在25个省市恢复eSIM业务并试点手机开通;中国移动处于逐步推进阶段,后续将开放更多城市;而中国电信则相对保守,客服明确表示“业务尚未升级完成,暂不支持办理”,且未公布具体时间表。参考此前4G/5G网络及智能手表eSIM的推广路径,手机eSIM大概率会先在一二线城市试点,再逐步向三四线城市扩展。这意味着,若用户所在城市未开通相关业务,即使购买支持eSIM的手机,也无法享受该功能。考虑到国内移动用户规模超10亿、实体SIM卡使用习惯根深蒂固,eSIM的全国性普及可能需要至少三至五年时间。

未来趋势:过渡期“实体+eSIM”双轨制或成主流

基于上述挑战,短期内国产手机厂商不太可能直接推出“纯eSIM”机型。更可能的方案是采用“实体SIM卡槽+eSIM”的混合设计——例如美版iPhone XS至iPhone 13系列均采用此策略,直至iPhone 14才在美国市场彻底取消实体卡槽。这种设计既能满足eSIM尝鲜用户的需求,又通过实体卡槽为习惯传统方式的用户提供“保底选项”,避免因地区限制或操作问题导致手机无法正常使用。

对于国内用户而言,未来的新机很可能支持eSIM写入国内三大运营商号码,同时保留实体卡槽作为备用。这种“双轨并行”的模式既能推动eSIM技术的渐进式普及,又能兼顾不同用户群体的需求,是运营商、厂商与消费者之间的折中选择。

终极愿景:卫星通信或成通信技术的“下一站”

尽管eSIM被视为手机通信的重要革新,但其本质上仍是基于现有蜂窝网络的优化升级。相比之下,部分用户更期待通信技术的“跨越式突破”——例如手机直连卫星功能。无论是深山老林、远洋孤岛,还是极端灾害场景,若手机能通过卫星实时联网、发送定位与信息,这种“地球Online永不下线”的安全感,或许才是通信技术的终极目标。目前,华为、苹果等厂商已开始布局卫星通信技术(如华为Mate 60 Pro的北斗卫星消息、iPhone 14的紧急SOS卫星服务),尽管覆盖范围与功能仍有限,但已为未来指明了方向。

结语:技术革新需耐心等待

eSIM的入局无疑为手机行业带来了新的想象空间,但其全面替代实体SIM卡仍面临政策、服务、用户习惯等多重考验。对于普通消费者而言,在期待“无卡化”便利的同时,也需理性看待过渡期的局限性——运营商的服务流程优化、用户教育普及以及基础设施完善,都需要时间沉淀。或许正如文中所述:“新技术落地,从来不是一帆风顺。”在eSIM真正成为主流之前,我们不妨先享受它带来的局部优化,同时保持对更前沿通信技术(如卫星联网)的期待。毕竟,通信的本质是连接,而连接的可靠性与普适性,才是用户最核心的需求。