当营销周期从“季度”缩至“周”,AI Agent颠覆了什么?

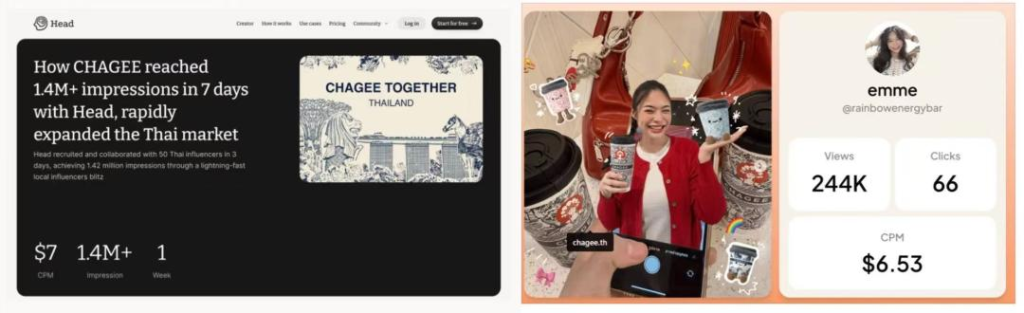

2025年,AI营销领域迎来一个标志性事件:AI营销人员“Head”将霸王茶姬在泰国的本地化营销活动周期从原计划的3个月压缩至7天,效率提升93%。无独有偶,AI驱动的全球红人营销平台CrowdCore将品牌与创作者的匹配精准度推至90%以上;科技巨头英特尔甚至将部分营销业务直接外包给埃森哲,由AI替代人力执行。这些看似分散的商业动作,共同指向一个核心趋势——营销Agent(营销智能体)正从“辅助工具”进化为“决策主体”,推动营销行业进入“自动驾驶”时代。

过去几年,AI在营销中的应用已从早期的图文生成、广告投放自动化,逐步深入到策略优化环节。但2025年被公认为“Agent元年”,以Manus、Genspark为代表的通用智能体热潮蔓延至营销领域后,AI不再仅是流程中的“高效零件”,而是开始接管复杂环境下的自主决策。当技术从“辅助人类”转向“自主行动”,营销的底层逻辑正在被重构:AI能否真正“包揽”营销全流程?当自动化成为常态,营销人的核心价值将锚定何处?品牌又该如何平衡效率与人性化的边界?

营销Agent的本质:从“被动响应”到“主动决策”的范式革命

1. 什么是营销Agent?——具备“大脑+手脚”的智能体

与依赖单一Prompt被动生成内容的大语言模型(如ChatGPT)不同,营销Agent是一类能独立运行、主动决策并跨工具协作的智能系统。其核心能力可概括为三点:

- 自主性:无需外部频繁干预,基于预设目标制定多阶段行动蓝图;

- 协作性:与其他Agent或用户实时交互,动态调整策略;

- 工具调用能力:主动连接数据库、API、分析平台等外部资源,驱动任务落地。

这种能力的实现,依托于主流的“工作流(Workflow)”架构——通过“规划者模块”拆解目标为具体步骤,“执行者模块”调用专业工具逐项落实,并在过程中根据反馈迭代优化,最终达成预设结果。

2. 为何与营销高度适配?——流程化需求的“终极解法”

营销本身是一个高度流程化的领域:达人营销需经历筛选、邀约、内容审核、发布、效果追踪;社媒投放要同步追踪多平台趋势、算法更新;广告优化依赖AB测试与数据复盘。但传统模式下,这些流程因环节多、多方协作复杂,常导致周期冗长(如海外达人营销耗时数月)。

营销Agent的优势在于将分散的流程标准化、自动化,并通过实时数据反馈动态优化。例如,在霸王茶姬泰国案例中,Agent不仅自动筛选出“曼谷门店周边高活跃、高点击率”的创作者,还通过标签(如“珍珠奶茶评论”)精准匹配本地化需求;在合作过程中实时监测数据,一旦发现某创作者表现下滑或“广告饱和”,立即淘汰并转移预算至更优者,最终将3个月的活动压缩至7天,效率提升近10倍。

实战场景拆解:营销Agent的三大核心战场

1. 达人营销:解决“找对人”的本地化难题

出海品牌的痛点在于:缺乏本地达人资源网络与市场洞察,难以快速匹配符合品牌调性的创作者。传统模式依赖人工筛选,耗时且易出现“文化错位”(如推广内容不符合当地习俗)。

营销Agent通过数据驱动的精准匹配破解这一难题。以Head为例,其Agent锁定目标门店周边活跃创作者后,基于多维标签(如粉丝互动质量、历史内容相关性)筛选高潜力对象;合作中实时追踪数据表现,动态调整资源分配,既降低了品牌进入海外市场的试错成本,又提升了本地化内容的精准度。

2. 社媒投放:构建跨平台“爆款内容生产线”

出海营销的另一大挑战是多平台规则差异(如TikTok的算法偏好、Instagram的视觉风格)。品牌若缺乏专业团队,难以同步追踪各平台的挑战赛趋势、热点更新。

钛动科技的AI Agent Navos正是针对这一痛点设计。它能覆盖“爆款洞察-素材诊断-制作-投放监控-效果分析”全链路,通过跨平台数据学习,快速搭建高度本地化的广告投放流水线。例如,针对不同市场的用户偏好,Agent可自动生成符合当地文化的创意素材,并实时优化投放策略,将碎片化的营销渠道整合为统一的自动化流程,降低市场进入门槛。

3. AI搜索优化:争夺“对话场景”中的心智份额

随着智能应用(如豆包、DeepSeek、Kimi)逐步取代传统搜索引擎,用户的搜索行为从“关键词查询”转向“对话式提问”。品牌传统的“关键词竞价”SEO策略逐渐失效,亟需在AI生成的答案中建立认知锚点。

iPowerAI元力科技的iGeo Agent聚焦这一新战场。它通过连接提问用户、理解其意图,动态量化品牌在主流AI搜索引擎中的“认知能见度”,并基于跨模型语义分析优化内容植入策略。例如,当用户询问“牙疼”时,Agent不仅能推送电动牙刷广告,还能自然关联口腔护理品牌,将品牌信息融入用户心智。其长期目标是构建AI生态中的品牌知识库,而非短期刷量,从而实现可持续的心智占领。

营销Agent的价值内核:降本增效之外的深层变革

1. 解决传统营销的三大痛点

- 人力密集:传统营销依赖多团队协作(策划、执行、优化),耗时耗力;Agent通过流程标准化,将跨地域、跨国团队的能力压缩为可复制的解决方案,大幅降低人力成本。

- 经验依赖:营销决策常受限于个人或团队的主观经验(如“某个节日适合推什么”);Agent基于实时数据流构建动态模型,自动关停低效计划、按转化率分配预算,使新手团队也能接近专业优化师的效果。

- 试错成本高:传统AB测试周期长、反馈慢;Agent通过历史数据建模与实时趋势捕捉,预判广告潜力,投放后秒级反馈驱动迭代,减少无效投入。

2. 商业模式创新:从“工具付费”到“结果分成”

通用型AI Agent(如Manus)本质是基础大模型的延伸,其能力受限于模型升级,且多采用SaaS订阅模式(企业为功能付费)。而营销Agent更聚焦垂直场景(如达人营销、搜索优化),通过整合行业专有数据(如达人历史表现、用户反馈)与闭环经验(如头部品牌的成功案例),提供“结果导向”的服务——例如Head采用“按广告消耗分成”或“以CPA/CPM/ROAS等效果指标结算”的RaaS(Result-as-a-Service,结果即服务)模式。品牌无需预付技术成本,只需为实际转化付费,Agent的角色从“工具供应商”转变为“增长合伙人”,利益绑定降低了企业的试错门槛。

隐忧与挑战:效率狂飙下的“硬币另一面”

尽管营销Agent展现出巨大潜力,其规模化应用仍面临多重挑战:

1. 数据透明度困境:品牌会丧失策略主导权吗?

当Agent基于封闭算法与历史数据自动决策时(如选择粉丝量平平的达人、突然调高某广告组出价),品牌难以理解其内在逻辑,可能陷入“黑盒焦虑”。尤其在战略级预算分配中,这种失控感会加剧品牌对AI决策的信任危机。

2. 标准化与创意的冲突:同质化风险如何避免?

Agent擅长生成符合平台算法偏好的“安全牌”内容(如模板化素材),在信息流广告等短平快场景中效果显著。但对于奢侈品、高端美妆等依赖品牌溢价的行业,过度标准化可能导致创意同质化——当竞品都在推送相似风格的“网红开箱视频”,品牌独特调性如何守护?若AI将“爆款公式”奉为圭臬,突破性创意可能因“高风险”被过滤。

3. 控制权让渡风险:算法失误谁担责?

将营销决策完全交给AI可能引发文化冒犯(如斋月期间推送餐饮促销)、价值观偏差(生成刻板印象内容)甚至法律风险(违规话术)。一旦出现问题,品牌声誉可能瞬间崩塌,而责任界定(AI服务商、品牌方还是算法本身?)仍缺乏明确框架。

4. 人才与数据断层:品牌的长期灵活性何在?

随着基础优化师、素材编辑等岗位被自动化取代,传统团队需转型为“AI战略型人才”,但培养难度大;同时,历史决策数据沉淀在Agent平台可能导致品牌切换成本陡增——若未来更换服务商,千万级预算投放的优化策略与用户反馈数据可能无法迁移,形成“数据锁定”。

结语:营销Agent是“效率加速器”,而非“增长万能药”

营销Agent的本质是技术演进中的一个关键节点——它通过AI的自主决策能力,将营销从“人力密集型”带入“智能驱动型”时代。但品牌需清醒认识到:AI的竞赛远未结束,模型能力的跃迁、交互范式的创新、监管框架的完善都可能改写游戏规则。

对于企业而言,拥抱AI的核心逻辑应是保持开放心态、敏捷性与批判性思维。营销Agent的价值在于成为“效率加速器”,帮助品牌降本增效;但其无法替代人类对文化洞察、情感共鸣与长期战略的把控。未来的营销,将是“人类创意+AI效率”的协同进化——品牌既要善用Agent突破效率边界,也要坚守“人性化”的核心,这场关于效率与人性、技术与价值的探索,才刚刚开始。