深夜咖啡馆里,她低头翻书时,发现他正用和自己一模一样的书签 —— 那是张边缘泛黄的电影票根;早餐桌上,他端出的咖啡竟和她偏爱的产地完全一致;甚至连对香菜的厌恶,都像提前写好的剧本。这样的瞬间,让无数人坚信 “灵魂伴侣” 真的存在。

可《花束般的恋爱》里,那些曾让男女主角惊呼 “你和我一模一样” 的细节,最终却成了分手时的注脚。他们坐在曾经约会的餐厅,看着对面熟悉又陌生的人,终于承认:“我们明明是因为合拍才在一起的,怎么会变成这样?”

当 “灵魂契合” 成为现代人对爱情的最高标准,我们似乎都忘了问:那些让我们瞬间心动的 “相同”,真的能支撑一段关系走到最后吗?

我们在找 “另一个自己”,还是在造 “完美幻影”?

社交平台上,“灵魂伴侣测试” 永远热度不减。有人因为对方和自己一样喜欢小众导演的电影而心动,有人因为伴侣讨厌自己最反感的歌手而认定 “就是他了”。这种对 “微型口味” 的极致追求,像一张细密的网,筛掉了所有 “不一样” 的人。

就像《黑镜》里的算法爱情 —— 人们给每次约会打分,用数据计算契合度,坚信只要足够精准,就能找到 “100% 匹配” 的灵魂伴侣。这种看似高效的方式,藏着现代人最深的焦虑:我们怕浪费时间,更怕错付真心,总觉得 “完美关系” 应该从一开始就存在,不需要磨合,不用费心妥协。

英国哲学家阿兰・德波顿曾说:“我们爱上的,往往是自己投射在对方身上的想象。” 当爱情建立在 “你爱我所爱” 的基础上,这个想象就成了易碎的玻璃。你喜欢的不是他本身,而是那个 “和你一样喜欢冷门小说” 的影子;你迷恋的不是她的存在,而是 “连挤牙膏都和你同步” 的幻觉。

法国社会学家让 – 考夫曼的 “牙膏理论” 更直白:夫妻为挤牙膏的方式争吵,本质是在争 “谁的生活方式更正确”。当对方从中间挤牙膏,你觉得 “这不符合规则”;当他把牙膏随手扔在洗手台,你突然慌了 ——“我们对生活的理解,原来不一样?”

那些被我们当作 “灵魂契合” 的证据,不过是自我的延伸。而关系的真相,恰恰藏在这些 “不一样” 里。

从 “完美合拍” 到 “无话可说”:爱意是如何被 “侵蚀” 的?

小河和陆扬曾是朋友圈里的 “灵魂伴侣范本”。他们能为一本哲学书聊到凌晨三点,能在美术馆里同时停在同一幅画前,连对 “理想生活” 的定义都如出一辙。可婚后第三年,小河看着窝在沙发上看球赛的陆扬,突然觉得陌生。

“你以前不是说,觉得看球赛很浪费时间吗?” 她忍不住问。

陆扬头也没抬:“人是会变的啊,我现在就想放松一下。”

那天晚上,小河第一次失眠。她翻出恋爱时的聊天记录,那些 “你和我想的一样” 的对话框,此刻像在嘲笑她:原来 “灵魂契合” 是会过期的。

社会学家伊娃・易洛思用 “侵蚀” 形容这个过程 —— 不是惊天动地的争吵,而是无数微小的差异慢慢堆积。今天他喜欢的歌你觉得吵,明天你痴迷的剧他觉得无聊;你想周末去看展,他只想在家补觉;你觉得 “生活需要新鲜感”,他觉得 “安稳就很好”。

这些差异一开始被当作 “小问题”,直到某天突然爆发。就像作家菲利普・罗斯对妻子克莱尔・布鲁姆提出离婚时,列举的全是细碎的 “不满”:“你说话声音太轻,像故意疏远我;在餐馆总盯着手表,显得很不耐烦;我住院时你连护士都找不到……”

那些曾被 “相同” 掩盖的 “不同”,终于在日复一日的相处中浮出水面。我们才惊觉:原来他不是 “另一个我”,他有自己的节奏、自己的偏好、自己看待世界的角度 —— 而这些,是当初被我们的 “完美想象” 忽略的真相。

69% 的冲突不会消失:差异才是关系的 “本来面目”

心理学家约翰・戈特曼跟踪研究了数千对情侣后,得出一个颠覆认知的结论:一段关系中,约 69% 的冲突是 “永久性的”。也就是说,那些让你们争吵的差异,一辈子都不会消失。

这听起来有些悲观,却道破了关系的本质。就像我的朋友阿琳和老周:阿琳周末必须去徒步,老周能在家待一整天看书;阿琳吃饭要配着热闹的综艺,老周偏爱安静地听播客。他们刚在一起时,阿琳逼老周陪她爬山,老周拉着阿琳看纪录片,结果两人都累得够呛。

后来他们换了种方式:阿琳去徒步时,会拍沿途的野花发给老周;老周读到有趣的段落,会抄在纸条上留给晚归的阿琳。“我们不需要喜欢一样的东西,” 阿琳说,“但我知道,他会认真听我讲徒步时遇到的趣事,我也愿意听他聊书里的道理 —— 这就够了。”

这种 “接受不同” 的智慧,恰恰是 “灵魂伴侣” 神话里最缺失的部分。我们总以为 “合拍” 是爱情的终点,却忘了关系的真相是:两个独立的灵魂,带着各自的经历、偏好和棱角,学着在同一屋檐下共存。

就像两棵并肩的树,根在地下相连,枝叶却朝着不同的方向生长。那些伸向不同天空的枝丫,不是疏远的证明,而是彼此支撑着,看到了更广阔的世界。

爱不是 “复制粘贴”,而是 “和而不同”

《纽约时报》的专栏里,编剧保罗・拉斯特曾以为 “必须找个和自己一样热爱朋克摇滚的人”。直到他遇见莱斯利 —— 他们确实都爱朋克,但莱斯利痴迷的是歌词里的诗意,他在意的是节奏里的叛逆。他们会为 “哪支乐队更纯粹” 争得面红耳赤,却也会在争吵后,笑着说 “原来还能这样想”。

后来保罗写道:“我以前想要的是‘另一个我’,现在才明白,爱情是让你发现‘原来世界上有这样一种活法’。”

这或许才是亲密关系最动人的地方:不是你们有多像,而是你们有多愿意了解彼此的 “不像”。你不必强迫自己喜欢他爱的球赛,但可以试着听他讲喜欢的球员;他不用假装对你痴迷的手工感兴趣,但会记得你说过 “这个材料很难找”。

那些曾让我们坚信 “灵魂契合” 的瞬间很美好,但更美好的是,当那些 “相同” 渐渐褪色后,你依然会看着眼前这个 “不一样” 的人,觉得 “和他在一起,真有意思”。

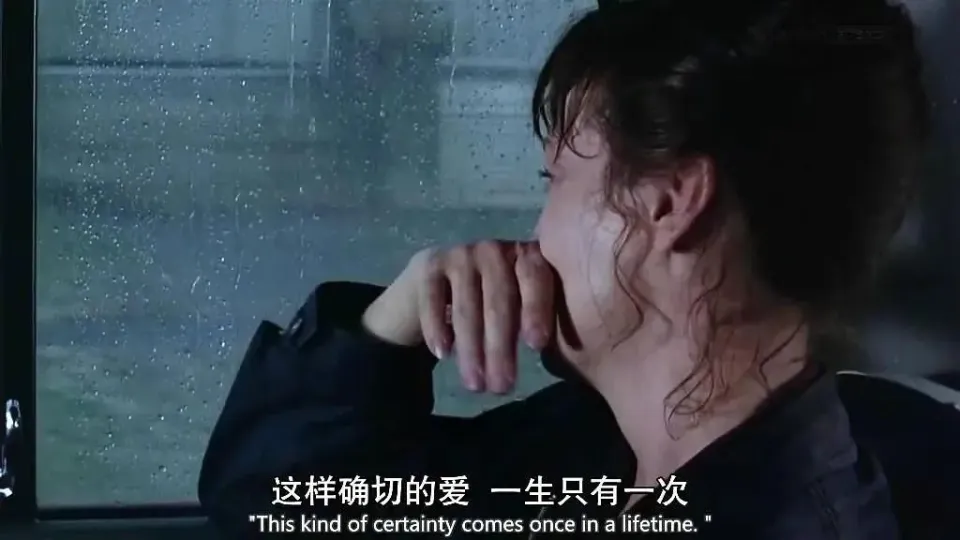

就像《廊桥遗梦》里,弗朗西斯卡和罗伯特只有四天的相处,却成了彼此一生的牵挂。他们来自完全不同的世界:她是守着农场的家庭主妇,他是浪迹天涯的摄影师;她习惯了安稳,他痴迷于漂泊。可正是这些 “不同”,让他们看到了生活的另一种可能。

爱情里最珍贵的,从来不是 “你和我一模一样”,而是 “我知道我们不一样,但我愿意走进你的世界,也愿意让你看看我的”。

当 “灵魂伴侣” 的神话渐渐褪色,我们终于开始明白:好的关系不是找到一个 “完美复刻版” 的自己,而是两个不完美的人,带着差异并肩前行。

就像《花束般的恋爱》结尾,男女主角笑着告别时说的:“我们曾经那么合拍,真好。” 那些 “相同” 的瞬间依然珍贵,只是我们终于学会,不必让 “相同” 成为爱情的枷锁。

毕竟,爱情的真相从来不是 “复制粘贴” 的默契,而是 “和而不同” 的勇气 —— 我接受你和我不一样,也相信你会珍惜我的 “不一样”。这或许不浪漫,却足够真实。