氢能时代的”地下粮仓”革命

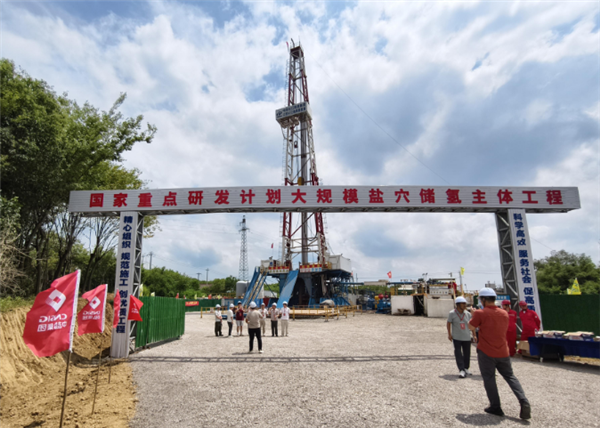

2025年7月,江苏常州的一处施工现场机械轰鸣——由中盐集团联合清华大学、中国地质大学(北京)等顶尖科研机构共同推进的**”大规模盐穴储氢”主体工程正式开工**。这一项目的落地,不仅标志着我国在盐穴储氢这一前沿技术领域实现”零的突破”,更被视为破解氢能大规模存储难题、推动能源结构转型的关键一步。在全球能源竞争日益激烈的背景下,我国正通过技术创新,为氢能产业的规模化发展筑牢”安全底座”。

为何需要盐穴储氢?破解氢能发展的”存储瓶颈”

氢能被视为未来清洁能源体系的核心,但其大规模应用始终面临**”存储难”**的制约。当前主流的氢气存储方式包括高压气态储氢(如车载储氢瓶)、低温液态储氢(-253℃超低温储存)及固态储氢(金属氢化物等),但均存在明显短板:

- 高压气态储氢:压力通常需达35-70兆帕,不仅容器成本高昂,还存在泄漏、爆炸风险;

- 液态储氢:能耗占氢能总成本的30%-40%,且需持续维持超低温环境,经济性极低;

- 固态储氢:技术尚未成熟,储氢密度与循环寿命有待提升。

相比之下,盐穴储氢提供了一种更安全、经济且高效的解决方案。盐穴是地下深层盐层经水溶开采后形成的巨大空腔,具有**”天然优势”**:

- 密封性极强:盐岩具有”自愈合”特性,微小裂缝可在压力作用下自动闭合,氢气分子难以渗透;

- 储量大:单个盐穴可存储数万至数十万立方米氢气,相当于数百万千瓦时电能,足以满足一座中小城市的日氢能需求;

- 安全性高:盐穴通常位于地下数百米至千米深处,远离人口密集区,且盐层结构稳定,抗震性强;

- 经济性好:利用已有盐穴改造成本远低于新建储罐,且盐穴资源可循环使用(注采氢后仍可用于储气等其他用途)。

然而,此前全球范围内盐穴储氢多停留在小规模试验阶段(如美国德克萨斯州部分盐穴存储少量氢气),我国在该领域尚无成熟工程案例。此次中盐集团项目的开工,正是瞄准这一空白,推动技术从实验室走向产业化。

中盐集团牵头:集结顶尖力量攻关”卡脖子”技术

此次开工的主体工程并非”单打独斗”,而是依托**”产学研用”深度融合的创新体系**。项目由中盐集团(全球最大盐业企业,掌控我国主要盐穴资源)联合清华大学(能源工程领域顶尖高校)、中国地质大学(北京)(盐穴地质研究权威)、中国科学院理化技术研究所(材料与低温技术专家)、天津大学(化工与储运技术优势)、中国矿业大学(地下空间利用专家)等共同推进,形成覆盖”地质-材料-工程-应用”的全链条研发团队。

据项目负责人、清华大学教授梅生伟介绍,早在2024年项目立项时,团队便明确了**”安全、高效、经济”三大核心目标**,并重点攻关四大关键技术:

- 地质空间优选:通过地质雷达、地震波探测等手段,筛选结构完整、密封性好的盐穴(如常州金坛盐穴群,是我国已验证的优质储气盐穴之一);

- 新型材料研发:开发耐氢脆、抗腐蚀的注采设备材料(氢气易导致金属晶格变形,传统钢材难以长期使用);

- 洞室结构设计:优化盐穴内部空间布局,确保氢气均匀分布,避免局部高压风险;

- 循环储释调控:研究氢气多次注入-提取过程中的压力平衡、温度变化规律,提升循环效率(目标循环次数≥1000次)。

此外,项目同步建设了地质储氢验证平台,可模拟不同地质条件下的储氢环境,为工程应用提供数据支撑。

主体工程亮点:2组盐穴+4口井 打造”试验田”

此次中盐集团承担的主体工程,规划在常州金坛盐穴群新建2组盐穴(总容积预计超10万立方米),配套建设2口注采氢井和2口注排卤井。这些设施不仅是存储氢气的”容器”,更是技术验证的关键载体:

- 注采氢井:采用特殊密封工艺(如多层钢管+弹性密封材料),确保氢气在高压(10-20兆帕)下稳定注入与提取,同时防止泄漏;

- 注排卤井:盐穴形成过程中产生的卤水(盐水)将通过此井排出,未来也可用于调节盐穴内部压力;

- 试验功能:工程投运后,将开展**”储氢-保压-释氢”全流程测试**,重点验证氢气在盐穴中的长期存储稳定性(目标储存周期≥1年)、循环效率及经济成本(目标储氢成本≤0.5元/立方米)。

中盐集团相关负责人透露,作为全球盐穴资源开发龙头企业,该集团已在全国建成94%的盐穴储气库(主要用于天然气调峰),积累了丰富的盐穴工程经验。”此次将成熟技术延伸至氢能领域,我们有信心打造全球首个规模化盐穴储氢示范工程。”

战略意义:筑牢能源安全 打通氢能产业链”最后一公里”

盐穴储氢的突破,对我国能源转型具有多重深远影响:

- 补齐产业链短板:氢能存储是连接”制氢-运输-应用”的关键环节,此前我国因缺乏大规模存储技术,制约了绿氢(可再生能源制氢)的消纳与跨区域调配。盐穴储氢的规模化应用,将使绿氢可大规模储存于地下,随用随取,解决”产用不同步”难题;

- 提升能源安全:我国氢能需求快速增长(预计2030年氢气年需求量超3500万吨),但进口依赖度较高的储运设备(如高压储罐钢材)可能面临供应链风险。盐穴作为”地下储氢库”,不依赖外部材料,自主可控性强;

- 推动产业降本:相比高压气态储氢(储氢成本约1-2元/立方米),盐穴储氢的单位体积成本更低,且盐穴资源可重复利用(储氢后仍可用于储天然气、石油等),长期看将大幅降低氢能应用门槛;

- 助力”双碳”目标:氢能是交通(燃料电池汽车)、化工(绿色冶金)、电力(储能调峰)等领域脱碳的核心载体,盐穴储氢的成熟将加速氢能替代化石能源,减少碳排放。

中国工程院院士、能源专家彭苏萍评价称:”盐穴储氢是我国能源科技的原创性突破,有望成为全球氢能存储的’中国方案’。”

未来展望:从试验到规模化 应用前景广阔

按照规划,该主体工程预计2026年完成建设并启动试验,2027年形成全套技术体系。后续,中盐集团将与合作单位共同推进”百兆瓦级盐穴储氢示范项目”(单个盐穴群存储量提升至百万立方米级),并探索”盐穴储氢+可再生能源制氢”一体化模式(如将西北风光电制取的绿氢通过管道输送至东部盐穴储存)。

此外,盐穴储氢技术的突破还将带动相关产业链发展——从耐氢材料制造、盐穴工程服务到氢能储运装备,预计将形成千亿级市场规模。正如梅生伟教授所言:”我们的目标不仅是建一个工程,更是为我国氢能产业打造一个安全、可靠的’地下粮仓’,让清洁能源真正走进千家万户。”

在全球能源革命浪潮中,中国正以技术创新抢占高地。盐穴储氢工程的开工,不仅是一次技术突破,更是一份面向未来的能源安全承诺。