微观社会中的伟大牺牲

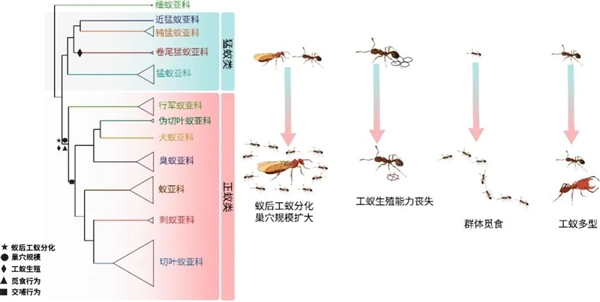

在地球上,蚂蚁是最成功的社群性动物之一。全球现存约1.4万种蚂蚁,它们构建的群体规模从数十只到数百万只不等,展现出高度分工协作的社会结构。然而,这一精密运作的“超个体”中隐藏着一个长期困扰生物学家的谜题:占群体绝大多数的工蚁为何主动放弃自身繁殖权,终生照料蚁后及其后代? 这种看似违背“自私基因”理论的行为,实则是自然选择塑造的终极生存策略。近日,中国科学院昆明动物研究所的一项突破性研究,通过基因组学与演化生物学的深度融合,揭开了这一亿年演化之谜的神秘面纱。

现象溯源:蚂蚁社会的“无性劳动者”悖论

在蚂蚁王国里,蚁后是唯一的“生育机器”——体型硕大、寿命长达数十年,专职产卵;而工蚁(通常为不育雌性)虽具备完整的生殖器官,却终生不参与繁殖,转而承担觅食、育幼、筑巢甚至抵御外敌等劳动。这种分工模式并非偶然:以常见的法老蚁为例,一个成熟蚁群中工蚁数量可达数万只,但蚁后产下的卵中超过99%由工蚁照料孵化,自身仅保留极少数繁殖机会。

传统理论曾尝试用“亲缘选择假说”解释这一现象——工蚁通过帮助蚁后(通常是自己的母亲)抚养具有高遗传相似度的兄弟姐妹,间接传递自身基因(因兄弟姐妹共享50%基因,等同于繁殖后代的遗传收益)。但这一解释始终未能触及核心:为何工蚁的生殖能力会在演化中被主动抑制?其背后的分子调控机制是什么?

基因层面的突破:970个基因簇构建“社会蓝图”

中国科学院昆明动物研究所团队历时多年,对涵盖正蚁类(占现存蚂蚁物种90%以上)、猛蚁类等关键类群的12种蚂蚁进行了全基因组测序与比较分析,并结合演化发育生物学实验,最终锁定了一组**“社会性基因调控网络”——在蚂蚁从独居祖先演化至高度社会性群体的过程中,其基因组中稳定保留了970个核心基因簇**,这些基因通过差异化表达塑造了蚁后与工蚁的职能分化。

研究团队发现,**卵黄原蛋白基因(Vg)**的表达差异是生殖分工的关键标志。在蚁后体内,两个相邻的Vg基因在发育阶段呈现高表达,驱动其卵巢快速成熟并积累卵黄蛋白(昆虫卵细胞的主要营养来源);而在工蚁体内,这两个基因的表达量骤降近90%,直接导致其生殖能力被“关闭”。更有趣的是,这种差异并非由基因序列突变引起,而是通过表观遗传修饰(如DNA甲基化)与信号通路的协同调控实现——同一组基因,在不同社会角色中被“重新编程”出截然不同的功能。

信号通路:自然选择的“调控开关”

如果说基因簇是蚂蚁社会的“蓝图”,那么信号通路则是驱动蓝图落地的“施工队”。研究揭示,保幼激素(JH)、胰岛素/胰岛素样生长因子(IIS)和丝裂原活化蛋白激酶(MAPK) 三条核心通路,在蚂蚁品级分化中扮演着“指挥官”角色。

- MAPK通路:生殖能力的“抑制者”

该通路在工蚁发育早期被显著激活,通过抑制卵巢干细胞的分裂与卵母细胞的成熟,直接阻断其生殖潜能。实验显示,当人为敲除工蚁的MAPK通路关键基因时,其卵巢会异常发育并产生活性卵——这印证了MAPK是工蚁不育的“分子开关”。 - 保幼激素与胰岛素通路:职能分工的“协调者”

保幼激素调控蚂蚁的生长发育阶段(如幼虫到成虫的转变),而胰岛素通路则影响能量代谢与体型构建。在蚁后体内,这两条通路的协同作用促进其卵巢发育与体型膨大;而在工蚁中,它们被重新定向调控,推动工蚁发展出更发达的口器(用于咀嚼食物)、更灵敏的触角(用于信息素感知)以及更强壮的上颚(用于搬运重物)。

值得注意的是,这些通路的调控并非孤立存在,而是形成了一个**“反馈调节网络”**——例如,工蚁通过觅食获取的食物资源会激活胰岛素通路,进而影响其能量分配优先级(更多能量用于劳动而非生殖);而蚁后释放的信息素(如蚁后信息素)又会通过神经内分泌系统抑制工蚁的生殖激素分泌,形成“社会性抑制”的闭环。

演化优势:从“个体竞争”到“群体共赢”

为什么这种看似“牺牲个体”的策略能在演化中胜出?研究团队通过系统发育分析给出了答案:正蚁类(Formicinae,包括法老蚁、黑毛蚁等常见种类)的爆发式辐射印证了分工协作的进化优越性。

数据显示,正蚁类的共同祖先约在6000万年前经历了一次关键演化事件——其工蚁的生殖器官退化更为彻底(如卵巢管数量减少至蚁后的1/10),蚁后与工蚁的体型差异显著扩大(部分种类蚁后体长可达工蚁的3倍),巢穴规模也从数十只扩展至百万级。这种分化带来了两大核心优势:

- 资源利用效率最大化:工蚁放弃繁殖后,群体中90%以上的个体专注于劳动(觅食效率提升3倍以上,筑巢速度加快50%),使得有限的食物资源被集中分配给繁殖效率最高的蚁后,整体群体的后代数量远超独居昆虫。

- 生存适应性增强:大量工蚁的存在显著提升了群体的防御能力(如共同抵御捕食者)与环境适应力(如快速修复巢穴)。当环境恶化时,蚁群可通过调整工蚁职能(如部分工蚁临时转为“繁殖替补”)维持生存,而独居昆虫则因个体脆弱性更容易灭绝。

基因分析进一步揭示,正蚁类中参与生殖力调控(如卵泡发育相关基因)、脂质代谢(能量储存与分配)和大脑发育(社会行为学习)的基因受到强烈的正向选择——这些基因的优化不仅强化了工蚁的劳动能力,更通过提升社会协作效率,间接推动了整个群体的基因传递成功率。

科学意义:自然选择的“智慧设计”

这项研究颠覆了传统认知中“繁殖权=生存优势”的单一逻辑。工蚁放弃繁殖并非被动妥协,而是基因调控网络下的主动适应性演化——通过牺牲个体利益,实现群体层面的资源优化配置。正如研究团队负责人所言:“蚂蚁的社会性本质上是‘旧基因新功能’的演化典范:原本用于个体繁殖的基因,在自然选择的压力下被重新编程,服务于更宏大的群体生存目标。”

这一发现不仅为理解蚂蚁等社会性昆虫的协作机制提供了分子层面的关键线索,更对人类社会具有深远启示:在高度分工的现代文明中,“个体利益”与“集体利益”的平衡或许同样遵循着自然选择的古老智慧——真正的生存优势,往往源于对“小我”的适度让渡与对“大我”的协同共建。

结语:微观世界里的生命史诗

从独居祖先到万亿规模的超级社群,蚂蚁用亿万年时间书写了一部关于合作与牺牲的生命史诗。中国科学家的这项研究,不仅揭开了工蚁不育的基因密码,更让我们看到了自然选择如何通过精妙的分子调控,将“自私的基因”转化为“利他的群体”。或许,这正是生命最伟大的奇迹——在看似矛盾的个体与集体之间,找到最和谐的平衡点。