在竞争激烈的新能源汽车市场,小米 YU7 自发布以来便备受瞩目。然而,近日小米 YU7 却陷入了一场舆论风波,而引发这场风波的,竟是一个售价 169 元的磁吸纸巾盒以及车机芯片的 “身份” 问题。

事情起源于雷军在 YU7 上市返场直播中对磁吸纸巾盒配件的介绍。他表示该纸巾盒售价较高是因为符合车规级标准,能承受 90 多度的高温,工艺复杂,成本高昂。此言论一出,瞬间引发网友热议。许多人将关注点转向了同样在发布会上被提及的车机芯片骁龙 8 Gen3,质疑为何纸巾盒采用车规级标准,而更关键的车机芯片却使用手机上的消费级芯片。

深入探究后发现,这场风波远比想象中复杂。首先,关于 “车规级” 的定义就十分模糊。汽车工业技术日新月异,强制性规定更新滞后,使得车规级在很大程度上成为一种行业共识,各企业标准不一,缺乏统一的强制标准。简单来说,车规级意味着相关零部件能在极端行驶条件下保持正常使用。

对于磁吸纸巾盒,小米汽车在回应中解释,其大概率是按照车内内饰件的三高测试(高温、高原、高寒)标准设计的。在高温测试中,不仅要考量内饰件在高温下是否会出现外观变形、褪色、挥发有机物增多等情况,还要关注其力学、电学、化学性能是否受影响。若小米 YU7 的磁吸纸巾盒真的遵循这一标准,那么它确实能为车主带来更耐用、安全的使用体验,从这个角度看,价格虽高但也有其合理性。

相比之下,车机芯片所在的车载半导体品类存在一套被广泛认可的标准 ——AEC-Q。小米宣传的车规级认证 AEC-Q104 便源于此。这套标准历经小几十年的迭代,涵盖了超过 40 个不同的测试文件,对元件的应力、静电放电、弯曲、阻燃等多个项目进行测试,并将测试结果分为 Grade 3 – 0 四个等级,全面覆盖车内与电相关的零部件。例如,在温度耐受性测试标准 AEC-Q 100 中,即便是要求最低的 Grade 3,零部件也需承受 85℃的高温 1000 个小时,并且在 500 次的 -55~125℃的超高低温循环中存活下来,测试难度极大。全球知名汽车零部件供应商如英飞凌和恩智浦,都会在产品详情页强调其符合 AEC-Q 的评价等级,车企在采购零部件时也更倾向于选择等级高的产品。

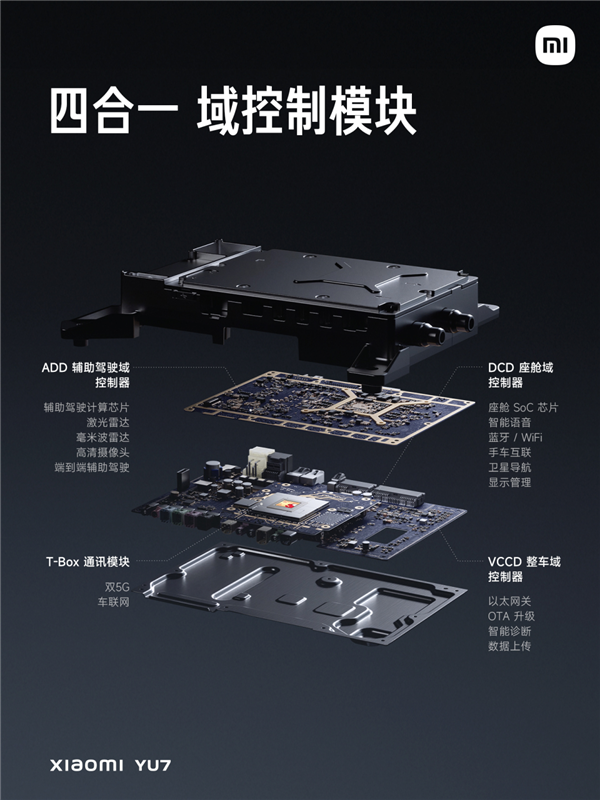

然而,回到小米 YU7 的骁龙 8 Gen3 芯片,情况变得微妙起来。小米宣传中提到符合车规级认证的是座舱域控制器里座舱控制部分的 “核心板”,对应的是 AEC-Q 104 认证体系中的《汽车应用中多芯片模块 MCM 的基于故障机制的压力测试认证》。这意味着通过车规级测试的是搭载骁龙 8 Gen3 的主电路板,而非芯片本身。打个比方,就如同将卡丁车和平衡车通过特定改装套件和设计,把平衡车变成符合卡丁车定义的产品。虽然骁龙 8 Gen3 本身是消费级芯片,但小米通过工艺和结构改进,使其能在符合车规级要求的环境中工作。

这种做法在汽车行业并非个例。据一家车载半导体销售公司的业务总监老白透露,用非车规级零部件相互配合组成车规级模块的做法在国内外车企中较为常见。例如,特斯拉早在 2016 年推出 HW2.0 时,就使用了两颗英伟达为手机设计的处理器 Tegra 3 来控制车机和智能驾驶;国内某新能源巨头也长期将消费级芯片用于车机。车企采用这种做法主要有两个原因:一是随着车机对复杂动画和渲染要求的提高,车规级芯片往往是老款手机芯片的阉割版,如高通骁龙 8155 座舱芯片是 855 手机芯片的降频版本,难以满足日益丰富的车机动画需求,容易出现卡顿死机现象;二是消费级芯片采购价格更具优势,通常只有车规级芯片的一半左右。车规级认证流程复杂,开发、验证和测试成本高昂,单个元器件通过 AEC-Q 认证费用高达 300 万人民币左右,且出货量有限,而手机芯片出货量大,规模效应显著降低了成本。

那么,这种将消费级芯片 “魔改” 用于汽车的做法是否可靠?硬件开发工程师小黄认为,虽然看似技术门槛不高,但实际上对车企的域控硬件团队有一定要求,例如需要为芯片设计高效散热模组、提高抗震动能力等。一般规模较小的域控硬件团队难以完成。最终是否会出现问题,取决于魔改流程的严谨性和验证的充分性。特斯拉就曾因使用手机处理器英伟达 Tegra 3,导致媒体控制单元故障,引发后视摄像头、除雾功能和转向灯工作失效等问题,虽然后续通过 OTA 缓解,但此次事件促使特斯拉转向芯片自研,最终推出了算力强大的 FSD 智驾芯片。因此,小黄在选择零部件方案时,更倾向于各个部件都有车规级认证的方案,这样会让他觉得更可靠。不过,他也指出,连 AEC 标准制定者都在 AEC – 104 文件中表明,考虑到成本及客户可能同意的情况,不要求每个子器件必须通过认证,但鼓励 MCM 制造商采用 AEC 标准认证子器件以提升 MCM 的质量水平。这意味着如果更便宜、算力更高的芯片经过改造后能满足汽车使用要求,或许会成为一种技术发展趋势。

对于小米 YU7 此次的 “车规级” 风波,目前还难以判断其最终走向。如果在大规模交付后,车辆没有出现类似特斯拉当年的大规模功能故障,那么手机芯片上车这种做法可能会被更多车企采用,为消费者带来成本更低、性能更强的车机体验;反之,如果出现问题,不仅会影响小米 YU7 的口碑和销量,也会让其他车企对这种做法更加谨慎。这场关于车规级的争论,不仅仅关乎小米 YU7 一款车型,它反映了整个汽车行业在追求性能、成本与安全之间平衡时所面临的挑战与探索。消费者在关注这场风波的同时,也期待车企能在技术创新与产品质量上找到更好的平衡点,为市场带来更优质、可靠的汽车产品。