近日,贵州一家公司在招聘过程中要求求职者完成 550 道 MBTI 人格类型测试题,并将测试结果作为面试审核的重要标准,引发热议。据媒体报道,该公司人力资源负责人明确表示,倾向招聘内向型(“I”)人格的员工,“E(外向)人肯定不要”,理由是认为 “E 人跳槽(几率)高”。对此,有律师指出,该公司行为或涉嫌就业歧视。

公司招聘要求先做 550 道 MBTI 测试

公开资料显示,涉事公司为贵州筑云电子商务有限公司,该公司成立于 2016 年,注册资本 2000 万元,法定代表人为饶科亮,经营范围含互联网信息服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、网络技术服务等。

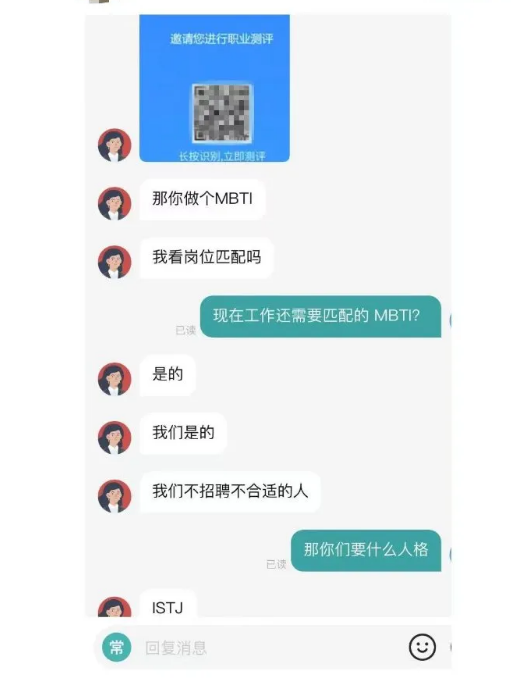

7 月 3 日,有网友在社交平台发帖吐槽称,自己在面试该公司一运营岗位时,被公司 HR 要求先进行 550 道 MBTI 测试,并被明确告知,公司要以 MBTI 结果严格招人,并声称想要招聘 “ISTJ” 人格的员工。该网友表示,“这实在太离谱了,难以理解”。

据了解,MBTI 全称为迈尔斯 – 布里格斯性格分类指标,是一种自我报告式的人格测评工具。待完成一定数量的测试题后,将通过四个维度(外向 E / 内向 I、感觉 S / 直觉 N、思考 T / 情感 F、判断 J / 知觉 P)将人格划分为 16 种类型,测试结果为四个字母组合。其中,“ISTJ” 型人格的人倾向于集体主义和实用主义,无论走到哪里,都接受并创造秩序,重视安全性和稳定性。工作努力、一丝不苟、传统,擅长后勤和行政。然而过于保守也使他们非常不灵活,不喜欢冒险或尝试新事物。

4 日,有媒体记者以求职者身份联系涉事公司,实测招聘流程。该公司人力资源负责人田女士介绍,求职者必须先完成 550 道 MBTI 测试才能进行下一步流程。“我们的测试是目前全国最专业的,用于测试求职者的执行力、分析能力和策划力。” 该 HR 声称,公司负担测试的成本同样很高,每测一人公司要付费 99 元,“我们就怕招聘到错的人。公司要内向(I)的人,E(外向)人肯定不要,E 人跳槽(机率)高。”

记者耗时近 1 小时认真完成了 550 道 MBTI 的测试题,发现题目围绕职业定位、风格、动机、优势和价值观 5 个方面开展。如 “职业动机” 一项中,题目会问:“我认为工作不是为了钱,而是情感”,答案包含:“完全不符 / 偶尔符合 / 一般符合 / 多数符合 / 完全符合” 五项;“职业优势” 题目中则这样发问:“A. 我尽量与别人一起做事,B. 我喜欢为别人张罗”,需要在五个选项中选择:“A 非常符合、A 比较符合、中立、B 比较符合、B 非常符合”。

面对记者典型的 “E 人” 型结果,该公司 HR 明确表示,记者不适合这个岗位。她进一步解释,公司重点会看测试结果中反映的工作分和财富分。“工作分高表示爱加班,工作分低表示不爱加班;财富分高表示愿意高薪,财富分低表示爱躺平。” 对方称,公司需要爱加班、愿意高薪的员工。同时,该 HR 也承认,虽然测试结果并非 100% 准确,但与实际情况 “很接近”。

律师:公司行为涉嫌就业歧视

该事件引发网友热议,不少人表示 “太离谱了”,并质疑 “这算就业新歧视吗?”

对此,陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善在接受媒体采访时表示,《就业促进法》第三条明确规定,劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利;劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。《劳动法》第十二条也规定,劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视。

赵良善分析,就此事而言,涉事公司在招聘时,设置与履行劳动合同无关的附加条件,而且 MBTI 测试是一种性格分类工具,目前并无充分科学依据证明其能准确衡量求职者的执行力、分析能力等工作相关能力。

“涉事公司将 MBTI 测试结果设为硬性审核标准,拒绝‘E 人’求职者,无法证明性格测试与运营岗位存在直接关联,属于擅自扩张自身权利,构成就业歧视,侵犯了劳动者的平等就业权。” 他指出,涉事公司实施就业歧视,面临民事赔偿、行政处罚。根据《就业促进法》第六十二条规定,劳动者可就就业歧视向法院提起诉讼。依据《民法典》规定,劳动者可要求涉事公司赔礼道歉、赔偿损失、赔偿精神抚慰金等。

此外,从行政处罚层面看,《人力资源市场暂行条例》第四十三条规定,违反该条例发布不真实、不合法招聘信息的,由人力资源社会保障行政部门责令改正;有违法所得的,没收违法所得;拒不改正的,处 1 万元以上 5 万元以下的罚款,涉事公司或面临行政处罚。

心理学专家:MBTI 测试结果易失真

事实上,类似 “不要 E 人”“P 人勿扰” 等将 MBTI 测试结果设为招聘要求的现象近年来频频出现。企业以网红爆款的性格测试筛选人才,MBTI 测试用于职场招聘是否有一定合理性呢?

对此,伦敦大学学院心理学博士、英国心理学会特许心理咨询学家陈志林认为,MBTI 在招聘中谈不上 “很靠谱”,因其测试结果容易失真。陈志林介绍,MBTI 测试属于 “类型论” 工具(将人分为固定类型),但现代心理学更倾向用 “特质论”(如大五人格)评估个体。对于 “类型论” 工具,若求职者提前了解测试逻辑,可能刻意选择 “理想答案”。“有的求职者为匹配岗位需求,会主动迎合企业期待。如应聘销售岗时刻意表现外向,导致结果偏离真实人格。” 陈志林认为,本质上,MBTI 的信度(稳定性)和效度(预测性)在学术研究中争议较大,尤其难以有效预测工作表现,因此仅靠 MBTI 招聘并不科学。

“MBTI 测试在如今的求职中愈发常见。因为部分企业倾向借其快速简化筛选流程,希望借助这种看似科学的工具降低招聘决策压力。” 他谈到,但 MBTI 测试会忽略人格的复杂性与情境适应性,测试结果也易受答题时情绪、状态的影响。而这种 “贴标签” 的模式,还可能忽视个体在不同场景下的行为差异,甚至催生 “内向型不适合管理岗” 等刻板印象。

有资深人力资源从业者表示,目前 MBTI 测试确实常用于求职,从整个招聘流程看,具有一定科学性。“不同的岗位确实能对标一些适合 MBTI 性格的人选,如果前期能够匹配,会降低公司的培养成本,降低员工流失率。60%-70% 的企业都会做(MBTI 测试),它只是一个招聘中的常见工具。一是提高企业初筛人才的效率,二是作为人才和岗位匹配度的一个参考。” 但该人士也明确指出,“完成 550 道题的 MBTI 测试题才能进行下一步面试”,企业的这个行为很荒谬。“首先是题目数量不合理,目前大多数企业的题量约为几十道。其次,企业仅凭测试结果武断地判断求职者会不会跳槽,适不适合岗位是缺乏依据的。它只能起参考作用,若直接拿它去判断,去否定求职者的综合素质,明显很片面。”

华东政法大学经济法学院助理研究员施婧葳也指出,企业让劳动者做 MBTI 测试并不违反劳动法规定,但若将测试结果与是否录用挂钩,就明显构成对特定 “性格” 求职者的歧视。